Yang Menggonggong Bukan Anjing

Ketika kritik dianggap ancaman dan suara berbeda dicurigai sebagai upaya memecah belah bangsa, ruang untuk berbicara perlahan tertutup – diawasi, dibatasi, bahkan ditakuti. Pendapat yang tak sejalan dilabeli pesimis, diserang dengan tuduhan antek asing, lalu disingkirkan demi menjaga narasi bahwa semuanya baik-baik saja. Inilah krisis yang tak tampak dalam grafik ekonomi – krisis mendengarkan, saat negara lebih sibuk merasa benar daripada berani mendengar.

Awal tahun 2025 menampilkan potret ganda Indonesia: di satu sisi, rakyat bergulat dengan realitas yang kian sulit – harga-harga naik, PHK massal terus terjadi, pasar saham terjun bebas, dan penerimaan pajak jatuh lebih dari 30 persen. Tapi di sisi lain, para pemegang kekuasaan justru menampilkan wajah penuh percaya diri, berbicara dengan nada optimis, menyampaikan bahwa semua masih dalam kendali. Ironisnya, bukan solusi yang muncul saat kritik dilontarkan, tapi justru kecurigaan dan tudingan subversif. Kritik bukan lagi dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi, melainkan diposisikan sebagai bentuk pelemahan negara, bahkan pengkhianatan.

Narasi ini bukan insiden retoris. Ia telah menjadi pola. Sejak kampanye awal 2024, Prabowo Subianto sudah membingkai kritik dan pesimisme terhadap negara sebagai produk dari “antek-antek bangsa asing yang ingin Indonesia tetap miskin.” Ia menyuarakan itu di Semarang, dan mengulangnya dengan lebih tajam di Bengkulu, “Hei antek-antek asing, Prabowo-Gibran bersama rakyat Indonesia!”

Di masa pemerintahan, narasi ini kembali terdengar ketika kritik muncul dari kalangan media dan masyarakat sipil, yang sebagian dituduh sebagai bagian dari agenda melemahkan kedaulatan negara. Kalimat seperti “Kami tahu siapa mereka,” dan “Akan terungkap siapa yang dibayar asing,” menjadi mantra politik yang mengunci ruang diskusi menjadi ruang kecurigaan. Bahkan, pada momen tertentu, kritik sempat disamakan dengan “anjing menggonggong”, seolah suara berbeda hanya pantas diabaikan, bukan dipahami.

Narasi seperti ini jelas bukan sekadar reaksi emosional sesaat. Ia telah menjadi pola komunikasi kekuasaan – membingkai perbedaan sebagai ancaman, dan menyederhanakan ketidakpuasan menjadi persoalan loyalitas. Dalam ilmu psikologi politik, strategi ini kerap dipakai oleh pemimpin otoritatif: membagi masyarakat menjadi “kita” yang benar dan “mereka” yang berbahaya, dan mengarahkan keresahan rakyat kepada musuh imajiner. Suara publik yang semestinya didengar malah dibungkam dengan retorika nasionalisme.

Bukan evaluasi yang dicari, melainkan pengendalian narasi. Kritik tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme perbaikan, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap legitimasi personal pemimpin. Dan dalam kasus Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman panjang dalam struktur komando, kritik diposisikan sebagai bentuk disloyalitas. Bukan karena substansi kritik itu berbahaya, tapi karena ia mengganggu narasi yang ingin dibentuk: bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pemerintah kuat, dan bahwa siapa pun yang berkata sebaliknya adalah bagian dari kekuatan jahat.

Semakin hari, pola ini bukan hanya dipelihara secara retoris, tapi makin mengkhawatirkan ketika Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa TNI akan melaksanakan “operasi informasi” di ruang siber untuk melawan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi yang “melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.” Meski diklaim akan fokus pada hoaks, kekhawatiran justru muncul dari berbagai kalangan – dari musisi, komika, hingga pegiat sipil – bahwa batas antara hoaks dan kritik sah akan semakin kabur. Dan kebijakan ini dapat berubah menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi.

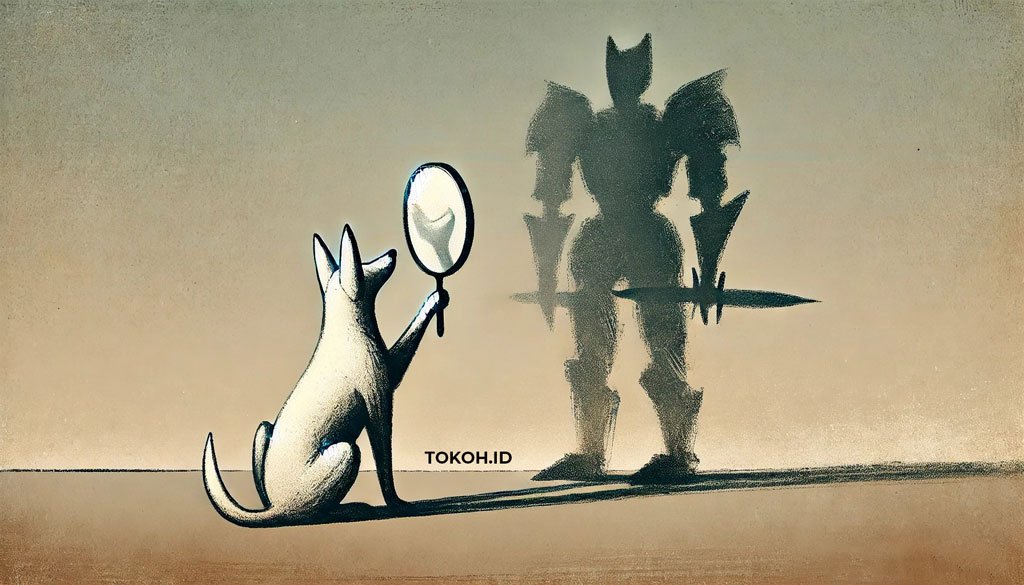

Kritik bukan serangan. Ia adalah pengingat. Dan pemimpin yang bijak tidak memecahkan cermin ketika tak suka pada bayangannya.

Semua ini terjadi ketika ekonomi Indonesia sedang tidak dalam kondisi ideal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa penerimaan pajak hingga Februari 2025 anjlok lebih dari 30 persen, menyebabkan APBN defisit Rp31,2 triliun hanya dalam dua bulan. Ia menyebut penurunan harga komoditas dan kebijakan tarif efektif sebagai penyebabnya, namun tetap menyampaikan bahwa semua “masih dalam kendali.”

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya IHSG sebagai “hal biasa”, seolah kehilangan triliunan nilai pasar hanya bagian dari dinamika wajar. Di sektor industri, gelombang PHK terus meluas. Lebih dari 44 ribu buruh kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Dari Sritex hingga Yamaha, dari Sanken hingga pabrik pengolahan kelapa Pulau Sambu – semuanya terkena dampak.

Namun di tengah situasi tersebut, publik disuguhi pernyataan-pernyataan optimis yang belum tentu memberikan kepastian. Program-program unggulan pemerintah, seperti makan bergizi gratis, tetap digaungkan, meskipun realisasi fiskal sedang menghadapi tantangan. Bahkan muncul klaim bahwa “pertumbuhan Indonesia lebih hebat dari Singapura dan Malaysia”, atau “ekonomi Indonesia lebih hebat daripada Timor Leste”.

Narasi-narasi ini semakin menunjukkan betapa elite kita lebih sibuk menjaga persepsi daripada memperbaiki keadaan. Kritik tidak dijawab, tapi diintimidasi. Realitas tidak dihadapi, tapi diingkari. Dialog diganti dengan penggiringan opini. Kelemahan dibungkus dengan nasionalisme. Kepercayaan publik yang semestinya dijaga lewat keterbukaan dan solusi, malah dikunci lewat pengawasan siber dan tuduhan “antek asing.”

Jika kritik terus dibingkai sebagai bentuk ketidaksetiaan, maka demokrasi kehilangan fondasinya. Kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan bentuk partisipasi. Ia tidak melemahkan negara, justru memperkuatnya dengan masukan yang jujur. Tapi bila kritik dikurung dalam stigma, dikunci oleh tuduhan antek asing, maka bangsa ini sedang menggerus keberaniannya sendiri untuk tumbuh dan berubah. Ketika pemimpin merasa tak perlu mendengar kritik, maka demokrasi perlahan mati dalam tepuk tangan palsu.

Indonesia adalah bangsa besar yang tumbuh melalui perdebatan, bukan pembungkaman. Kepemimpinan sejati tidak lahir dari ketakutan pada suara berbeda, tapi dari ketangguhan untuk mendengar semua suara – meski tak selalu menyenangkan. Ia tumbuh dari keberanian untuk bercermin. Dan kritik adalah cermin itu.

Begitu pula dengan ketenangan sejati yang tidak bisa dibangun di atas penyangkalan dan pembungkaman kritik. Ia harus lahir dari kejujuran, keterbukaan, dan kemauan untuk berubah. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)