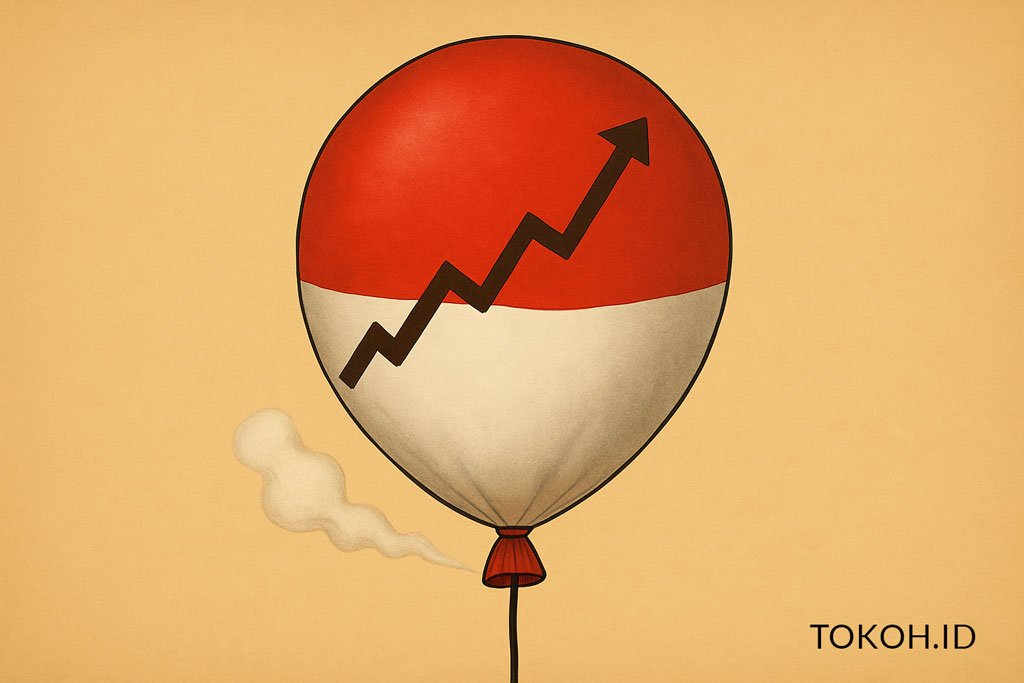

Statistik ‘Semuanya Baik-baik Saja’

Kenyataan jarang sesederhana grafik

Kita sudah terlalu lama terbiasa mempercayai angka. Persentase kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, semuanya datang seperti pengumuman resmi bahwa hidup sedang membaik. Tapi siapa yang memastikan bahwa angka-angka itu bicara seluruh cerita, bukan hanya bagian yang ingin didengar?

Di layar berita, angka-angka datang seperti pernyataan penenang. Pertumbuhan ekonomi mencapai sekian persen, tingkat kemiskinan turun, daya beli membaik. Kita terbiasa menerima data semacam ini sebagai kepastian, seolah realitas bisa diringkas dalam satu tabel. Seolah cukup melihat grafik, kita percaya semua sedang dalam jalur yang tepat. Tapi tak banyak yang bertanya: siapa yang menghitung, bagaimana metodenya, dan apa yang dipilih untuk ditampilkan atau disembunyikan.

Statistik tidak berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh metode, dipengaruhi oleh pilihan, dan sering kali diarahkan oleh kepentingan. Dalam banyak kasus, data tidak digunakan untuk memperjelas kenyataan, tapi untuk menyusun narasi. Dan narasi itu tidak selalu dibuat untuk menjelaskan, tapi kadang untuk menyenangkan. Seperti ucapan pelipur: ‘Semuanya baik-baik saja.’ Semacam logika fake it till you make it: seolah-olah dengan terus menampilkan optimisme angka, kenyataan akan ikut berubah.

Contohnya bisa ditemukan dalam sejarah. Pada masa Uni Soviet, hasil sensus tahun 1937 menunjukkan jumlah penduduk jauh lebih sedikit dari yang diharapkan pemerintah. Sensus itu dianggap membahayakan, lalu dibatalkan, dan para petugasnya dihukum. Dua tahun kemudian, hasil baru diumumkan dengan angka yang lebih sesuai dengan versi negara. Di Tiongkok, pada era Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward), laporan panen besar-besaran dikirim dari desa ke pusat, padahal kenyataannya ladang-ladang kosong. Statistik dilaporkan naik, tapi kelaparan meluas. Angka tidak hanya gagal memberi peringatan, ia malah menjadi selimut ilusi.

Praktik semacam ini bukan hanya terjadi dalam sistem otoriter. Di negara-negara demokratis pun, tekanan terhadap angka tetap ada. Di Argentina, kepala biro statistik dipecat karena menolak mengubah data inflasi. Di Amerika Serikat, pemerintah pernah dikritik karena mencoba membatasi rilis data lingkungan dan kesehatan yang dianggap mengganggu narasi politik. Bahkan di sektor keuangan, manipulasi indeks seperti LIBOR menunjukkan bahwa angka bisa dipermainkan bukan hanya demi citra, tapi juga demi keuntungan.

Di tengah narasi global itu, Indonesia punya catatan sendiri. Belakangan, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara terbuka meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12% yang dirilis BPS. Mereka mengajukan permohonan audit kepada PBB, mempertanyakan apakah angka tersebut memang mencerminkan realitas ekonomi atau hanya bagian dari cerita yang ingin dipercayai. Sebab angka itu hadir tanpa konteks pelemahan sektor riil, penurunan daya beli, atau kontraksi manufaktur. Dan seperti banyak statistik lain yang datang dalam format siap saji, angka tersebut mengisyaratkan satu hal: semuanya baik-baik saja.

Klaim semacam itu bukan satu-satunya. Dalam pidato sidang tahunan MPR pertengahan Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebut program makan bergizi gratis telah menyerap 290 ribu tenaga kerja baru dan meningkatkan prestasi anak-anak sekolah. Namun hingga kini, belum tersedia penjelasan publik yang memadai tentang siapa saja yang dihitung sebagai tenaga kerja, atau bagaimana dampak terhadap prestasi anak itu diukur. Lagi-lagi, angka datang lebih dulu dari pemahaman, dan lebih cepat dari pertanyaan.

Bukan hanya pusat. Di banyak daerah, tekanan ekonomi dan kultural juga memengaruhi data. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa sejumlah pemerintah daerah memanipulasi data inflasi agar memenuhi syarat pemberian insentif dari pusat: mengatur lokasi survei, menggelar operasi pasar, bahkan memengaruhi petugas statistik agar hasilnya “tepat”. Lagi-lagi, bukan untuk menggambarkan kenyataan, tapi untuk menjaga penampilan.

Kedua kasus berbeda dalam skala dan motif, tapi punya satu benang merah: statistik dipakai bukan semata untuk menjelaskan kenyataan, melainkan untuk menahan keresahan. Ketika angka tampil terlalu rapi, terlalu sesuai ekspektasi, kita patut curiga apakah ia sedang menggambarkan realitas atau justru menghindarinya.

Yang lebih rumit adalah ketika publik ikut larut dalam kenyamanan ini. Tidak semua kebohongan datang dari atas. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya menjadi korban angka yang dimanipulasi, tapi juga menjadi penikmatnya. Sebab ada ketenangan dalam percaya bahwa semuanya terkendali. Bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahwa laporan statistik cukup menjadi bukti bahwa kita di jalur yang benar.

Dalam kondisi seperti ini, kebenaran dikaburkan bukan dengan sensor, tapi dengan presentasi. Statistik berubah fungsi: dari alat pencari tahu menjadi alat pengendali suasana. Dan publik menjadi terbiasa dengan narasi yang stabil, bahkan jika kenyataannya goyah.

Penting dicatat: bukan berarti semua data keliru, atau semua statistik dibuat untuk menipu. Justru karena pentingnya data, integritasnya harus dijaga. Institusi penghasil data publik perlu dilindungi dari tekanan, bukan diarahkan oleh selera politik atau kebutuhan kampanye. Karena ketika statistik dipakai untuk menyusun kenyamanan, yang hilang bukan hanya kejujuran, tapi kemampuan kita untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam demokrasi, keterbukaan data adalah bagian dari kepercayaan. Tapi keterbukaan tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak kritis terhadap isi di dalamnya. Di sinilah pentingnya membangun budaya literasi statistik, bukan untuk curiga berlebihan, tapi untuk tidak pasrah menerima angka sebagai mantra.

Kadang, angka tidak berbohong. Tapi mereka juga tidak bicara lengkap. Di antara desimal dan persentase, ada konteks yang harus diurai. Ada asumsi yang perlu ditelusuri. Dan ada kepentingan yang (meski tersembunyi) ikut bekerja dalam proses penyajiannya.

Mungkin yang paling berbahaya bukan data yang salah, tapi data yang terlalu meyakinkan. Terlalu bulat. Terlalu sempurna. Terlalu “baik-baik saja.” Sebab dalam dunia yang kompleks, kenyataan jarang sesederhana itu. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)