Etos Nasionalisme Baru

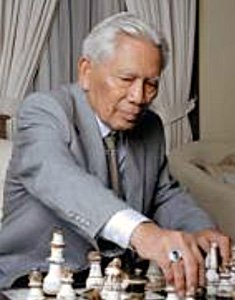

Suhardiman04 | Analisis Tentang Teokrasi, Individualisme, Kapitalisme dan Sosialisme

Suhardiman bukan saja seorang tokoh politik praktis yang disegani tapi juga seorang pemikir politik yang tajam. Tokoh pendiri SOKSI, salah satu dari tiga organisasi pen-diri Golkar, itu sangat tajam dalam menganalisa ideologi dan sistem politik. Hasil proses perenungan dan analisisnya tentang berbagai ideologi yang ada di sepanjang sejarah dunia, sangat menarik untuk dikaji.

Hasil perenungan dan pokok-po-kok pemikirannya mengenai ideologi dan sistem politik di dunia telah dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Ideologi Pancasila dan Ideologi-Ideologi Dunia”. Berikut ini analisisnya tentang Teokrasi/Teokratisme, Individualisme/Liberalisme dan Sosialisme, yang dicuplik dari buku tersebut.

Teokratisme

Teokratisme didasarkan pada suatu pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk negara. Karena negara diciptakan dan dibentuk atas kehendak Tuhan, maka pemimpin-pemimpin-nya pun adalah orang-orang yang ditunjuk dan dikehendaki Tuhan. Karena itu, kekuasaan para raja dan pe-mimpin negara adalah suci. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja dan pemimpin negara berarti pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Dengan demikian, raja dan segenap pemimpin negara hanya ber-tanggung jawab kepada Tuhan.

Pada abad pertengahan di Eropa, pemikiran dan pandangan ini mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu, agama Kristen mendomi-nasi segala aspek kehidupan di Eropa. Negara teokratis dianggap sangat sesuai dengan pandangan agama. Menurut paham ini, kehidupan negara didasarkan pada moralisme yang berorientasi kepada agama. Setiap kebijaksanaan, keputusan politik dan penyelengga-raan pemerintahan negara ditentu-kan berdasarkan ketentuan-keten-tuan yang berlaku dalam agama.

Para gerejawan sebagai pemimpin agama mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan setiap kebijaksana-an negara. Para raja dan pemimpin negara hanya meru-pakan pelaksana pemerintahan yang terlebih dahulu mendapat restu dan legalitas dari gereja. Demikian pula dalam hal pewarisan kekuasaan, gerejalah yang mengesahkan peng-gantinya. Dengan demikian, gereja menjadi pelaksana kekuasaan di dunia, yang dalam prakteknya diserahkan kepada raja atau para pemimpin dunia.

Di Timur Tengah, meskipun ideo-logi yang berkembang lebih merupa-kan campuran antara Islam, Nasio-nalisme (Chaumiyyah), Sosialisme (Isytirakiyya) dan netralisme (Muhayadah), Ideologi Islam tetap merupakan ideologi yang terkuat, yang melandasi kehidupan berbang-sa dan bernegara. Arab Saudi merupakan salah satu contoh negara Arab konsevatif yang berdasar pada ideologi Islam secara relatif murni. Iran di bawah Ayatollah Khoemeni-pun membawa Iran kepada ideologi teokratis. Di samping itu, gerakan-gerakan Islam fundamentalis di beberapa negara, juga merupakan fenomena politis yang mengarah pada teokratisme.

Di Asia Selatan, kemunculan ideologi teokratis yang dibarengi dengan gerakan modernisasi yang cenderung bersifat sekuler. Pakistan ketika dipimpin Presiden Zia Ul Haq, merupakan suatu contoh yang me-nonjol. Namun demikian, teokratis-me di luar Eropa yang pada umum-nya didominasi Islam, masih meno-lerir perkembangan ideologi-ideologi lainnya meskipun tidak secara formal.

Individualisme â Liberalisme

Paham ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah insan individu. Dilihat dari sejarah perkembangan agama di Eropa, individualisme diidentifikasikan dengan reformasi Protestan yang dipelopori Marthin Luther. Paham ini berpangkal pada keyakinan bahwa keselamatan individu telah dijamin oleh rahmat Tuhan tanpa campur tangan Gereja Katholik. Individualis-me juga mempunyai kaitan dengan munculnya kapitalisme yang mementingkan usaha individu dan imbalan berupa uang (financial) bagi mereka yang berkarya.

Renaissance juga berperan atas timbulnya suatu humanisme baru yang berpusat pada manusia sebagai ukuran bagi segala hal. Munculnya individualisme tersebut pada dasarnya merupakan suatu pemberontakan terhadap ikatan-ikatan tertib sosial tradisional yang ada dan sekaligus menjadi suatu gerakan menuju otonomi pribadi. Sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang berlebihan, karena ikatan-ikatan gereja yang terasa membelenggu pada abad pertengahan, masyarakat Eropa mulai berusaha melepaskan diri dari kehidupan seperti itu.

Perkembangan industrialisasi mendorong terjadinya kolonisasi (kolonialisme} di luar Eropa. Demikianlah, setelah Benua Amerika ditemukan oleh Colombus, para ‘protestan’, dan beberapa pembaharu lainnya yang melepaskan diri dari gereja, mulai berbondong-bondong menuju ‘Dunia Baru’. Para pengikut Luther merupakan pionir dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan suasana yang lebih bebas. Para imigran yang dikenal sebagai ‘kaumpuritan’ atau ‘golongan quacker’ yang datang dari berbagai negara di Eropa itu juga mulai merintis kehidupan baru di Amerika.

Dengan kerja keras, keuletan serta ketekunan mereka berhasil membangun Amerika menjadi bangsa yang jaya. Mereka berpendapat bahwa kerja keras merupakan ibadah; orang malas tidak disukai oleh Tuhan; kerja keras, rajin dan tekun adalah bahagian dari iman. Bagi mereka, orang yang murah rejekinya adalah orang yang mendapat karunia Tuhan.

Keharusan hidup hemat dan menabung menjadi bagian hidup mereka. Hasil tabungan itu kemudian dijadikan modal (capital) yang diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha. Inilah yang kemudian mendorong perkembangan kapitalisme.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, hak dan kebebasan individu dihargai sangat tinggi. Setiap orang bebas berikhtiar untuk memperbaiki nasibnya. Hal inilah yang menjadi landasan bagi tegak berdirinya, demokrasi. Setiap orang secara demokratis bebas melaksanakan apa saja sejauh tidak melanggar hukum. Hak pribadi dijamin seluruhnya, termasuk untuk memupuk kekayaan (modal). Persaingan dalam kondisi kebebasan dapat ditolerir, karena dengan demikian terjadi proses alamiah, di mana yang kuat adalah yang menang (free fight liberalism).

Jadi kalau kapitalisme mengacu kepada sistem ekonominya, maka liberalisme mengacu pada sistem sosial-kemasyarakatan; dan keduanya didasarkan pada faham atau prinsip individualisme.

Dalam sejarah perkembangan filsafat politik, individualisme baru tersebut menjadi cikal bakal timbulnya perjanjian sosial. Filsafat politik individualisme berbeda dengan filsafat politik lain sebelumnya, berpangkal tolak dari masalah manusia. Para pelopor filsafat politik ini seperti Thomas Hobbes dan John Locke di Inggris, mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan negara melalui perjanjian sosial. Thomas Hobbes pertama-tama menekankan bahayanya anarkhi dan perlunya suatu pemerintahan yang kuat demi terciptanya kehidupan yang baik.

John Locke memiliki pemikiran dasar bahwa manusia pada mulanya hidup dalam keadaan alamiah, dengan hak-hak kebebasan dan hak milik. Untuk dapat memelihara hak-haknya itu dengan lebih baik, manusia membuat suatu ‘perjanjian sosial’ yang kemudian membentuk suatu masyarakat politik dengan suatu pemerintahan yang berkuasa berdasarkan keputusan mayoritas. Menurut Locke, pemerintah adalah wali yang memegang hak-hak masyarakat. Jika suatu pemerintahan tidak melindungi hak-hak kebebasan dan hak milik individu, itu berarti pemerintahan tersebut mengingkari kepercayaan masyarakat, dan karena itu tidak berhak menyebut diri sebagai pengemban amanat rakyatnya; sebagai reaksinya rakyat dapat menggerakkan suatu revolusi.

Dalam teori perjanjian sosial ini, John Locke menekankan bahwa individu lebih penting dari pada suatu negara. Filsafat dari Locke inilah yang menjadi awal dari liberalisme. Liberalisme yang berawal dari Inggris pada mulanya merupakan suatu gerakan kelas menengah, yang memperjuangkan kebebasan, pemerintahan perwakilan dan monarkhi konstitusional.

Dalam bidang ekonomi, para pelopor liberalisme itu memperjuangkan asas kebebasan pasar. Dengan prinsip bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam mengatur kehidupan ekonomi. Ini berarti menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan dan industri yang diciptakan oleh kaum merkhantilis tradisional. Meskipun ini merupakan perjuangan kelas menengah dan dalam kenyataannya lebih menguntungkan kelas menengah, program-programnya sebenarnya tidak terbatas pada kepentingan tersebut.

Herbert Spencer seorang tokoh liberal yang terkenal dengan filsafat individualismenya yang kasar. Dia mengatakan bahwa masyarakat pada hakekatnya didasarkan atas perjuangan mempertahankan hidup dengan keras dan tak habis-habisnya. Menurut Spencer, tidak ada gunanya negara untuk mencoba campur tangan melalui peraturan perundangan yang mengatur kesejahteraan. Peranan negara, menurut Spencer, hanya terbatas pada pemeliharaan ketertiban.

Filsuf lain adalah John Stuart Mill, yang juga terkenal sebagai ekonom. Ia juga mendasarkan pendangan liberalnya atas filsafat individualistik utiliter. Namun kemudian ia cenderung pada filsafat ekonomi yang mengarah pada sosialisme demokratis yang lebih moralistis. Mill mengemukakan bahwa keinginan untuk memeroleh kesenangan yang besar merupakan satu-satunya motif tindakan individu, dan bahwa kebahagiaan yang paling besar dari setiap orang merupakan patokan bagi kebaikan masyarakat dan sekaligus menjadi tujuan dari semua tindakan moral.

Dari antara filsuf-filsuf liberalisme yang terkenal, barangkali Thomas Green Hill adalah satu di antaranya yang memiliki konsepsi liberalisme dalam perspektif moral. Green Hill mengatakan bahwa kebebasan yang sebenarnya harus merupakan kenyataan dan bukan hanya dalam perundang-undangan. Ia menekankan bahwa negara harus menciptakan perundang-undangan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan bagi pencapaian kehidupan yang baik, seperti ketimpangan besar dalam kekuatan tawar-menawar buruh dengan majikan. Green juga memperjuangkan perundang-undangan yang melarang pemakaian tenaga buruh anak-anak dan yang menetapkan jumlah maksimum jam kerja.

Menurut Green, di dalam diri manusia pada hakekatmya terdapat dorongan-dorongan sosial, dan seharusnya ada hubungan timbal balik antara individu dan komunitasnya. Suatu masyarakat liberal, menurut Green, mengakui adanya dorongan-dorongan sosial tersebut dan seharusnya menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan realisasinya.

Dalam perkembangannya, individualisme, kapitalisme dan liberalisme mengalami banyak perubahan, baik menyangkut sistem politik, sistem ekonomi maupun sistem sosial-kemasyarakatan secara keseluruhan. Sistem kapitalisme dan liberalisme tidak semurni seperti pada mulanya; perbaikan-perbaikan ke arah kepentingan umum dan golongan semakin ditingkatkan. Dalam bidang ekonomi, misalnya, kini kesejahteraan buruh semakin mendapat perhatian yang layak. Tunjangan, santunan dan jaminan keselamatan kerja dari para buruh dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi. Kaum buruh dan rakyat yang tidak mampu semakin mendapat perhatian dan diberi andil yang berarti dalam kebijaksanaan ekonomi dan politik.

Sosialisme

Sosialisme merupakan tanggapan terhadap revolusi industri dan terhadap kondisi-kondisi yang diciptakan revolusi industri itu. Revolusi Industri menimbulkan berbagai masalah sosial dan masyarakat. Terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Demi keuntungan dan kemajuan perusahaan, upah kerja manusia ditekan serendah-rendah-nya, tenaga kerja wanita dan anak-anak disalahgunakan sebagai buruh murah dan kasar, jam kerja yang di luar batas dan keadaan pabrik sangat membahayakan dan mengganggu kesehatan.

Keprihatinan terhadap kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan sosialis. Kaum sosialis percaya bahwa pemilikan pribadi atas sarana produksi menghalangi kemajuan manusia dan keadilan. Menurut mereka, masalah ini harus diatasi dengan mengubah sistem kepemilikan bersama.

Menurut Green, di dalam diri manusia pada hakekatnya terdapat dorongan-dorongan sosial, dan bahwa seharusnya ada hubungan timbal balik antara individu dan komunitasnya. Suatu masyarakat liberal, menurut Green, mengakui adanya dorongan-dorongan sosial tersebut dan seharusnya menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan realisasinya.

Pendekar utama sosialime adalah Karl Marx, dengan bukunya yang terkenal itu “Das Kapital” dan “Manifesto Komunis”. Teori mengenai perkembangan masyarakat dan pandangan sosialisnya mendapat pengaruh dari filsafat dialektika George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Hegel, kebenaran yang sempurna dari semua hal dapat ditangkap oleh pikiran manusia dengan cara dialektika. Yakni proses berpikir dari tesis melalui antitesis menuju sintesis.

Suatu tesis yang diajukan mengenai suatu hal tertentu pasti bersifat tidak sempurna akibat ketidaksempurnaan manusia. Dan tesis juga terbatas oleh perspektif sejarah masanya. Karena ketidaksempurnaan itu, timbullah kritik-kritik terhadapnya dan pengeritiknya berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mengajukan tesis yang berlawanan sebagai tesis kedua yang disebut dengan antitesis. Tapi karena antitesis ini juga tidak sempurna kebenarannya, maka timbul tesis ketiga yang disebut: sintesis, yang mengandung unsur-unsur kebenaran dari tesis pertama dan kedua.

Tetapi dalam perkembangannya ternyata sintesis ini pun tidak sempurna kebenarannya, sehingga proses dialektika pun mulai lagi dengan munculnya antithesis lainnya. Marx mengambil dialektika Hegel dan mengubahnya menjadi, “dialektika materialisme’ yang berasumsi bahwa kenyataan asasi merupakan persoalan yang selalu bergerak. Kenyataan selalu berada dalam suatu keadaan yang terus menerus berubah, dan kemungkinan sangat dipengaruhi oleh hukum gerak perubahan itu.

Menurut Marx, proses dialektika tidak hanya terjadi dalam ide, melainkan juga dalam masyarakat dan dalam dunia kebendaan. Dasar pemikiran dari teori Marx yang disebut materialisme dialektika, adalah bahwa segala sesuatu akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan, bertentangan dan konflik satu sama lain. Hal-hal yang pada mulanya bersifat kontradiktif ini akhirnya timbul semacam keseimbangan. Teori ini dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat. Menurut Marx, pada awalnya masyarakat tidak mengenal milik pribadi dan tidak mengenal kelas; masyarakat seperti ini disebut komuni primitif.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mulai mengenal dunia milik pribadi dan pembagian kerja, dan karena itu mengenal pula pembagian kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang semula membentuk komuni primitif, pada suatu ketika menjadi masya-rakat berkelas, dan pada saat itulah gerak dialektis dimulai.

Marx percaya bahwa sejarah dari semua masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Kapitalisme tumbuh dari feodalisme. Dengan penemuan benua Amerika dan pembukaan pasar-pasar baru di seluruh dunia sebagai akibat kemajuan pelayaran, industri dan perdagangan, maka tatanan feodal lama mengalami kehancuran.

Perkembangan kapitalisme mengakibatkan revolusi industri yang menimbulkan suatu kelas buruh industri modern, yang disebutnya kaum proletar. Di bawah kapitalisme, tenaga kerja menjadi komoditi yang diperjualbelikan, dan penerima upah menjadi seorang budak perahan karena upah itu semakin lama semakin merosot. Jika dalam masyarakat feodal pertentangan terjadi antara kelas pemilik tanah dengan kelas penggarap tanah atau antarkelas pemilik dengan kelas budak, maka dalam masyarakat kapitalis pertentangan terjadi antar kelas majikan dengan kelas buruh. Kalau dalam masyarakat feodal pertentangan itu dimenangkan oleh kelas borjuis, yang kemudian membentuk masyarakat kapitalis, maka dalam masyarakat kapitalis pertentangan akan dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian menciptakan masyarakat tanpa kelas.

Demikianlah pemikiran-pemikiran Karl Marx yang kemudian dikembangkan lebih lanjut para pengikutnya. Lenin, misalnya, menganggap bahwa dalam masyarakat berkembang petani mempunyai peranan penting di dalam revolusi. Kaum buruh di negara berkembang belum kuat karena tingkat industrialisasi masih rendah. Lenin mengemukakan juga pentingnya peranan partai pelopor yang militan, yang terdiri dari ‘profesional revolutionaries’ untuk memimpin kaum proletar. Lenin dan para pengikutnya menekankan bahwa imperialisme harus diganyang karena dia hanya memperpanjang hidup kapitalisme.

Pemikiran Marx mengenai suasana yang penuh kontradiktif di dalam masyarakat, pencapaian tujuan dengan jalan kekerasan dan revolusi radikal, penekanan kebebasan pribadi demi kepentingan bersama, ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pengikut atau para pengagumnya. Pemikiran Marx ini kemudian direvisi dan diubah serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Eduard Bernstein misalnya, berpendapat bahwa tujuan dapat dicapai tanpa revolusi, tanpa perubahan secara radikal. Perubahan dapat dilakukan secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum. Dia menghendaki perubahan secara progresif evolusioner. Pemikiran yang dikemukakan oleh Bernstein ini disebut dengan revisionis, karena sangat menyimpang dari konsep perlunya revolusi.

Banyak tokoh reformis yang berusaha menyesuaikan ajaran Marx dengan lingkungan masyarakatnya. Sebagai contoh adalah Milivan Jilas dari Yugoslavia. Ia menerjemah-kan dan menjabarkan ajaran Marx, yang dijabarkannya sesuai dengan kondisi yang dialami dan dibutuhkan di Yugoslavia. Dia dipandang sebagai orang sosialis yang agak ‘nasionalis’. Negara-negara Eropa Timur pun, rata-rata telah memodifikasi komunisme sedemikian rupa, sehingga mere-ka disebut sebagai ‘negara sosialis’ (bukan lagi komunis).

Di Republik Rakyat China, diktator proletariat disebut ‘diktator demokrasi rakyat’, sedangkan Partai Komunis China (PKC) merupakan elite intelektual seperti yang di-maksudkan oleh Lenin. Diktator demokrasi rakyat tersebut dianggap benar-benar demokratis, karena merupakan kediktatoran mayoritas atas minoritas. Sedangkan Partai Komunis China dianggap paling memahami kepentingan rakyat, karena kedudukannya sebagai pemimpin kelas proletar.

Meskipun demikian, semenjak Deng Xiao Ping, pengaruh kapitalisme berupa ekonomi pasar yang lebih terbuka telah mulai merasuki negara China. mti/tum-wes