Tentara Profesional dan Kontrol Sipil Objektif

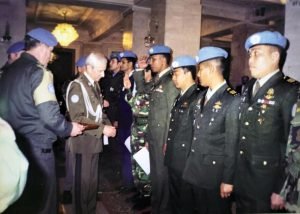

Mayjen TNI (Purn) Dr. Suyanto

Suyanto Buku The Story of Simplicity

Dalam pemahaman dan pengalaman empiris Mayjen TNI (Purn) Dr. Suyanto, SE, MSi.Han, inti dari filosofi profesionalisme tentara (reposisi TNI) adalah kesederhanaan. Baginya, sifat otentisitas profesionalisme itu adalah kesederhanaan. Esensi profesionalisme itu adalah kesederhanaan dan keteladanan, terutama dalam hubungan profesionalisme TNI dan kontrol sipil objektif.

Melakukan tugas secara profesional dalam kesederhanaan, dianalogikan sebagaimana layaknya sastra dalam arti yang paling “tradisional” dan telah terbukti, selama berabad-abad fungsional, tahan lama, dan mudah dipahami (beradaptasi). Demikianlah kesederhanaan itu telah bekerja dengan kualitas yang baik dalam segala zaman. Mayjen TNI (Purn) Dr. Suyanto mengemukakan hal itu dalam buku biografinya berjudul The Story of Simplicity yang ditulis oleh Ch. Robin Simanullang. Pernyataan Dr. Suyanto tersebut merupakan kalimat penutup Sub-Bagian Reposisi/Reformasi TNI yang merupakan sub dari Bagian Empat: Menyelami Dunia Intelijen.

Diuraikan, sejak Reformasi 1998, para perwira ABRI (TNI) telah berusaha membenahi TNI secara kelembagaan, fungsional dan kultural untuk menjadi tentara profesional. Namun seringkali TNI justru terhambat mempercepat reformasi internal akibat masih ditarik-tarik otoritas sipil (eksternal) yang ingin memanfaatkan kekuatan TNI demi kepentingan politik elit sipil. Seperti adanya partai politik yang menggadang-gadang Panglima TNI aktif sebagai kandidat calon presiden, selain karena masih adanya oknum-oknum perwira TNI aktif berambisi menduduki jabatan-jabatan politik, seperti misalnya, oknum Panglima TNI aktif terindikasi menggalang kekuatan politik untuk memenuhi ambisinya menjadi calon presiden.

Oknum perwira seperti itu pastilah bukan Tentara Profesional; atau tingkat profesionalismenya rendah dan merupakan suatu kesalahan. Yang mengindikasikan bahwa militer bisa menghadapi krisis sebagai sebuah profesi; dalam hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan negara.

Morris Janowitz (1960) dalam The Professional Soldier: A Social and Political Portrait mengatakan, mempercayai bahwa militer telah berintegrasi dengan kelompok-kelompok kepemimpinan lain ke dalam suatu kemapanan politik nasional yang monolitik berarti melakukan kesalahan yang rumit. Tetapi mempercayai bahwa militer bukanlah kelompok penekan yang efektif terhadap organ-organ pemerintahan adalah melakukan kesalahan politik.[1]

Dalam hal ini, Morris Janowitz menyebut, hanya sedikit negara yang berhasil baik dalam memecahkan masalah politik hubungan sipil-militer secara memadai dan mempertahankan kebebasan politik mereka.[2] Morris Janowitz menyebut, bahwa profesional militer itu disiplin, tidak fleksibel, dan, dalam arti tertentu, tidak diperlengkapi untuk kompromi politik. Dalam pandangan ini, karena perspektif seseorang dibentuk oleh tugas sehari-hari mereka, kehidupan profesional militer menghasilkan pola sifat mental yang blak-blakan, langsung, dan tanpa kompromi. Pendirian militer dipandang sebagai sebuah institusi di mana “perdebatan tidak lebih penting daripada bujukan: satu patuh dan satu perintah.”[3]

Menurut Suyanto, sejak era reformasi, secara internal TNI berusaha mewujudkan tentara profesional, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Jatidiri TNI yang ke empat adalah Tentara Profesional. Tentara Profesional itu selain tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, terlebih lagi, tentara profesional tidak berpolitik praktis melainkan hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dalam hal ini, tentara dibekali pemahaman dan penghormatan atas supremasi sipil. Supremasi sipil dimaksud adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara (Presiden/Kepala Negara) yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Dalam hal ini, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Selain itu, setiap Prajurit TNI (Tentara Profesional) dituntut untuk memiliki moral, semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kehormatan militer. Bagi Suyanto, tentara profesional itu adalah tentara yang bersahaja sebagai tentara.

Jadi tentara (TNI) profesional itu tunduk pada kontrol sipil objektif dan menolak kontrol sipil subjektif yang masih sering cenderung terjadi di era reformasi. Sebagaimana dikemukakan Samuel Philip Huntington (1957) dalam The Soldier and the State, bahwa pencapaian kontrol sipil yang objektif terhambat oleh kecenderungan banyak kelompok sipil yang masih menganggap kontrol sipil secara subjektif. Seperti bangsawan dan borjuasi abad ke-19, atau faksi konstitusional Prancis abad ke-20, mereka tidak mau menerima korps perwira yang netral secara politik. Mereka terus memaksakan subordinasi korps perwira untuk kepentingan dan prinsip mereka sendiri. Akibatnya, kontrol sipil objektif tingkat tinggi menjadi fenomena langka bahkan di antara masyarakat barat modern.[4]

Samuel P. Huntington menjelaskan, tujuan kontrol sipil atas militer dalam arti objektif adalah memaksimalkan profesionalisme militer. Kontrol sipil objektif secara langsung bertentangan dengan kontrol sipil subjektif atas militer. Kontrol sipil subjektif mencapai tujuannya dengan mensipilisasi militer (civilianizing the military), menjadikan mereka cermin negara (mirror of the state). Sementara, kontrol sipil objektif mencapai tujuannya dengan memiliterisasi militer (militarizing the military), menjadikannya alat negara (tool of the state).[5]

Lebih lanjut Samuel Huntington menjelaskan, inti dari kontrol sipil objektif adalah pengakuan atas profesionalisme militer yang otonom; inti dari kontrol sipil subjektif adalah penolakan terhadap lingkungan militer yang independen. Secara historis, tuntutan kontrol objektif berasal dari profesi militer, sedangkan tuntutan kontrol subjektif berasal dari berbagai kelompok sipil yang ingin memaksimalkan kekuasaan mereka dalam urusan militer.[6]

Suyanto juga mendalami kajian Huntington yang menyatakan, korps perwira yang sangat profesional siap untuk melaksanakan keinginan kelompok sipil mana pun yang mengamankan otoritas yang sah di dalam negara. Maka, definisi objektif dari kontrol sipil memberikan satu standar konkret kontrol sipil yang netral secara politik dan yang dapat dikenali oleh semua kelompok sosial. Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan kontrol sipil dalam arti subjektif seringkali merusak ketahanan militer (undermined military security). Karena mereka, misalnya, tidak mengakui keberadaan profesi militer yang terpisah dengan pandangannya sendiri terhadap kebijakan nasional, kelompok sipil sering berasumsi bahwa pengurangan kekuatan militer diperlukan untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi, penurunan kekuatan militer ini sering mengakibatkan peningkatan kekuatan bagi kelompok-kelompok sipil yang jauh lebih suka berperang. Akibatnya, kelompok-kelompok sipil yang berusaha meminimalkan risiko perang dengan mengurangi kekuatan militer seringkali justru mendorong apa yang mereka coba hindari.[7] Seperti halnya munculnya ormas-ormas yang beratribut ketentara-tentaraan.

Huntington mengatakan, pada tataran ideologis, isu kuncinya adalah kesesuaian etika militer profesional dengan ideologi politik yang berlaku di masyarakat. Di satu sisi, kriteria diperlukan untuk mengukur kekuatan militer dan sipil. Di sisi lain, diperlukan beberapa gagasan tentang di mana etika militer profesional cocok dengan spektrum opini politik.[8]

Suyanto juga menggarisbawahi apa yang disebut George A. Forsyth (1900) dalam The Story of the Soldier bahwa, keberadaan tentara tergantung pada kehidupan bangsa, dan berhenti dengan itu. Ia diciptakan untuk pertahanan dan penegakan hukumnya, dan sebagai makhluk hukum yang mutlak. Pasal pertama dalam Peraturan Angkatan Darat menyatakan bahwa “semua orang dalam dinas militer diharuskan untuk mematuhi secara ketat dan segera melaksanakan perintah yang sah dari atasan mereka.” Oleh karena itu, di luar perintah yang sah, tentara tidak dapat dipaksa untuk pergi.[9]

Dalam mendalami hubungan otoritas sipil dengan militer, Suyanto memberi perhatian pada Douglas W. Bennett (2010) dalam Military Advice and Civil-Military Relations, yang mengutip llmuwan politik Samuel P. Huntington yang mengisyaratkan definisi hubungan sipil-militer sebagai hubungan antara kepemimpinan militer yang bertugas melindungi masyarakat dan kepemimpinan sipil yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keamanan negara. Menurut Douglas W. Bennett, keadaan akhir (endstate) dari hubungan sipil-militer ada dalam salah satu dari tiga bentuk dasar: Pertama, militer dapat menggulingkan pemerintahan sipil yang menghasilkan berbagai tingkat pemerintahan otoriter/semi-otoriter. Di sisi lain (kedua), kepemimpinan sipil memaksa militer untuk sepenuhnya mengadopsi struktur sosial yang mengakibatkan ketidakmampuan militer untuk menyediakan pertahanan negara. Di sela-selanya (ketiga), terletak keseimbangan bagaimana seharusnya hubungan sipil-militer: menjaga keamanan negara tanpa mengakibatkan kontrol militer. Dalam kaitan ini, pelaksanaan perang adalah urusan negarawan (sipil); sementara pertempurannya adalah urusan militer.[10]

Salah satu faktor penting dalam pembagian tanggung jawab sipil-militer ini ditentukan oleh profesionalisme militer. Seorang militer profesional tidak cenderung untuk ikut campur ke dalam politik, setidaknya dalam masyarakat demokratis. Sebaliknya, ketaatan yang ketat terhadap kekuatan militer dalam peran khusus militer menyiratkan pembatasan politisi pada peran militer.[11]

Namun dalam hal kepentingan dan keamanan negara, profesionalisme militer juga bisa mendorong militer ke dalam politik. Seperti, sifat tugas militer yang tak terbantahkan, namun sesekali memaksa perwira profesional melanggar urusan luar negeri dan masalah dalam negeri yang secara tradisional terbatas pada lingkup politisi; yang dalam banyak studi hal ini berhubungan dengan persepsi tentang hubungan sipil-militer dan keamanan nasional.[12]

Dalam demokrasi, opini publik adalah fitur penting, kata Dr. Urmi Ray.[13] Dalam hal ini, kata Douglas W. Bennett yang mengkaji bagaimana nasihat militer diterima oleh kepemimpinan sipil menyebut, ada kemungkinan untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan normatif mendasar antara militer dan sipil, atau bahwa pemimpin sipil tidak selalu mencerminkan opini publik lebih baik daripada militer profesional. Ada kemungkinan untuk membuktikan keterlibatan militer dalam pembuatan kebijakan tidak selalu mengarah pada ketergantungan yang lebih besar pada elemen militer dari kekuatan nasional.[14]

Dalam negara demokrasi yang menganut prinsip hukum supremasi sipil, tidak ada persyaratan hukum bagi kepemimpinan sipil untuk memperhatikan atau mendengar nasihat militer, tidak peduli seberapa sehat dan berpengalamannya. Namun, kepemimpinan sipil dapat menaruh kepercayaan besar pada nasihat militer dan memberi mereka kekuatan yang sangat besar dalam melakukan perang. Menurut Douglas W. Bennett, umpan balik yang diberikan militer kepada atasan sipilnya sangat penting untuk membentuk cara dan sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kepemimpinan sipil. Satu-satunya cara agar kepemimpinan sipil dapat memahami kemampuan dan persyaratan militer adalah dengan memperhatikan, dan mendengar, apa yang dikatakan penasihat militer mereka.[15]

Douglas W. Bennett menyimpulkan, inti dari hubungan sipil-militer yang sehat adalah menjaga keamanan suatu negara tanpa membiarkan militer menguasai negara itu. Jika militer ingin melindungi bangsa, maka para pemimpin nasional harus memahami kemampuan lembaga militer agar dapat menggunakannya untuk kepentingan bangsa secara maksimal. Kunci dari pemahaman tersebut adalah mendengarkan, dan memperhatikan nasehat para ahli dalam penanganan kekerasan. Informasi yang diberikan militer kepada pimpinan sipil penting untuk membentuk kemampuan militer sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan sipil. Untuk operasi yang melibatkan penerapan kekuatan, nasihat itu sangat penting dan merupakan kepentingan nasional untuk dipertimbangkan oleh para pemimpin sipil.[16]

Dr. Suyanto menyadari selain mendalami pengetahuan dan keterampilan militer dan intelijen, betapa pentingnya mendalami masalah politik dan ekonomi, terutama dalam rangka hubungan sipil dan militer dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana dikemukakan Douglas W. Bennett, bahwa kurangnya pengalaman politik di militer secara langsung mempengaruhi hubungan sipil-militer. Dalam kajiannya, kurangnya ketajaman politik perwira berkontribusi pada penurunan keamanan nasional. Hal ini akibat perwira militer tidak dididik dengan baik dalam masalah sipil-militer. Yang kemudian sejak Huntington menulis The Soldier and the State, militer telah menganut konsepnya mengenai hubungan yang seharusnya dimiliki militer dengan para pemimpin sipil.[17]

Sebagaimana juga diperingatkan Lance Christopher Varney (2010) dalam Interaction within the Civil-Military Nexus: An Enduring Dilemma for Professional Officers bahwa, perwira yang tidak memahami pentingnya peran mereka dalam hubungan sipil-militer berisiko merusak karier dan institusi mereka dengan tindakan mereka. Perwira yang profesional (efektif) juga mengakui, terlepas dari pendapat pribadi apa pun yang mereka miliki, bahwa mereka berada di bawah otoritas sipil.[18]

Dalam hal ini, dalam pemahaman Suyanto, kemampuan berkomunikasi seorang perwira sangat penting. Suyanto sepaham dengan apa yang dikemukakan Lance Christopher Varney bahwa, komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting yang diperlukan untuk pejabat senior yang sukses. Hal mana dengan keterampilan komunikasi, perwira profesional memiliki persyaratan (kemampuan) untuk memberikan nasihat profesional yang jujur kepada rekan-rekan sipil mereka. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan lebih dari melalaikan tugas. Ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap komunitas militer dan politik.[19]

Dr. Suyanto juga sangat menyadari bahwa ketika perwira menjadi lebih senior dalam pangkat, komponen layanan harus semakin melihat kemampuan taktis dan teknis perwira dan memilih perwira yang juga dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Kemampuan perwira untuk mendapatkan konsensus, membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan di berbagai tingkatan merupakan faktor penting di tingkat senior.[20]

Dalam pemahaman Dr. Suyanto, inti dari filosofi reposisi TNI (Profesionalisme Tentara) tersebut adalah kesederhanaan. Baginya, sifat otentisitas profesionalisme itu adalah kesederhanaan. Esensi profesionalisme itu adalah kesederhanaan dan keteladanan, terutama dalam hubungan profesionalisme TNI dan kontrol sipil objektif. Melakukan tugas secara profesional dalam kesederhanaannya, dianalogikan sebagaimana layaknya sastra dalam arti yang paling “tradisional” dan telah terbukti, selama berabad-abad fungsional, tahan lama, dan mudah dipahami (beradaptasi). Demikianlah kesederhanaan itu telah bekerja dengan kualitas yang baik dalam segala zaman.

Editor Asasira, Majalah Tokoh Indonesia; Sumber buku The Story of Simplicity Mayjen TNI (Purn) Dr. Suyanto, Pustaka Tokoh Indonesia, Jakarta 2022.

Footnote:

[1] Janowitz, Morris, 1960. The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. New York: The Free Press; London: Collier-Macmillan Limited, p. vii.

[2] Janowitz, Morris, 1960. The Professional Soldier: p. viii.

[3] Janowitz, Morris, 1960. The Professional Soldier: p. 4.

[4] Huntington, Samuel P., 1957. The Soldier and The State. The Theory and Politics of Civil Military Relations. Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press, p. 85.

[5] Huntington, Samuel P., 1957. The Soldier and The State. p. 83.

[6] Huntington, Samuel P., 1957. The Soldier and The State. p. 83-84.

[7] Huntington, Samuel P., 1957. The Soldier and The State. p. 84-85.

[8] Huntington, Samuel P., 1957. The Soldier and The State. p. 86.

[9] Forsyth, George A., 1900. The Story of the Soldier. Edited By Ripley Hitchcock. New York: D. Appleton and Co., p. 363+365.

[10] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations. United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Fort Belvoir, Virginia: Defense Technical Information Center, p. 1.

[11] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations, p. 1.

[12] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations, p. 1.

[13] Ray, Urmi, Dr., 2014. Terrorism an Epidemic of Todayʼs World – Can there be a Solution. Calcutta: University of Calcutta, p. 2.

[14] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations. p. 1.

[15] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations. p. 3.

[16] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations. p. 30.

[17] Bennett, Douglas W., 2010. Military Advice and Civil-Military Relations. p. 33.

[18] Varney, Lance C. LTC, 2010. Interaction within the Civil-Military Nexus: An Enduring Dilemma for Professional Officers. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Fort Belvoir, Virginia: Defense Technical Information Center, p. 45.

[19] Varney, Lance C. LTC, 2010. Interaction within the Civil-Military Nexus: p. 46.

[20] Varney, Lance C. LTC, 2010. Interaction within the Civil-Military Nexus: p. 48.