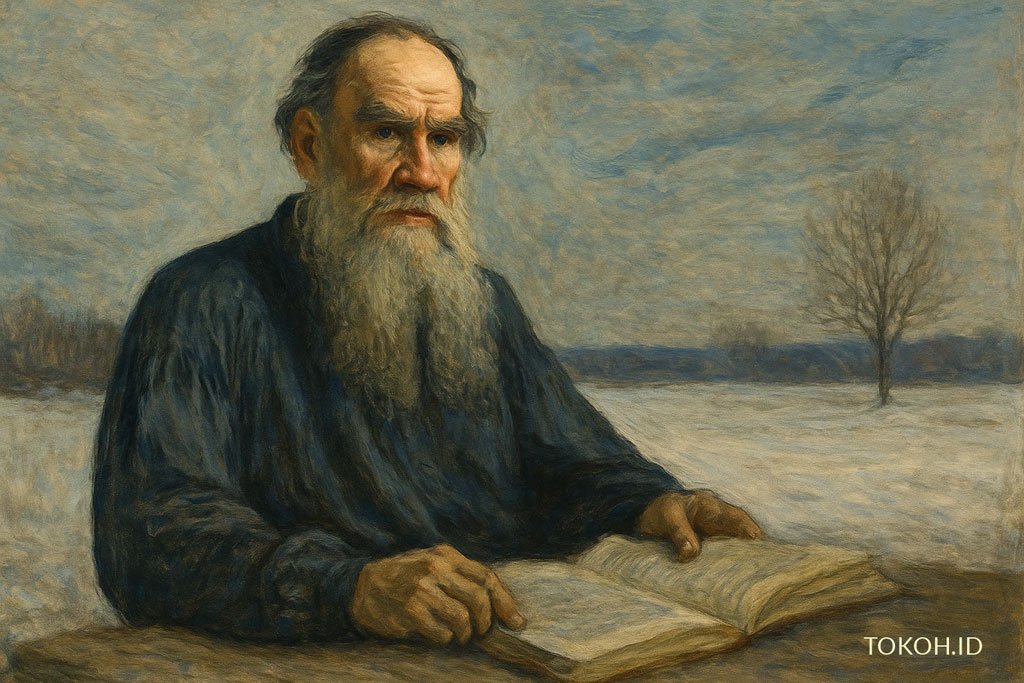

Leo Tolstoy dan Sunyi yang Menggugat

Bagaimana ruh Tolstoy membentuk cara berpikir Lorong Kata

“Semua keluarga bahagia serupa; setiap keluarga yang tidak bahagia, tidak bahagia dengan caranya sendiri.”

— Leo Tolstoy

Ada penulis yang menulis untuk mengubah dunia. Ada pula yang menulis untuk masuk ke dalam diri. Leo Tolstoy menulis untuk keduanya, bahkan lebih. Ia menulis untuk menggugat dirinya sendiri: sesuatu yang kelak menjadi ruh dari cara berpikir yang juga menjiwai Lorong Kata.

Saya mengenal nama Leo Tolstoy bukan dari ruang kelas atau diskusi sastra, melainkan dari rasa ingin tahu yang tanpa sengaja membawa saya pada novel Anna Karenina.

Sejak itu, ia bukan hanya menjadi sosok penting dalam sejarah sastra dunia, tetapi juga salah satu tokoh yang paling membentuk cara saya berpikir, menulis, dan menjalani hidup. Dari Tolstoy, saya belajar bahwa menulis tidak sekadar menyusun kata, tapi menyusun kesadaran: sebuah pelajaran yang kelak menjadi napas dalam setiap tulisan di Lorong Kata.

Ada sesuatu yang khas dari Tolstoy: ketekunannya menggali makna, keberaniannya menggugat kebiasaan, dan kesetiaannya pada suara hati, bahkan ketika itu berarti menentang arus masyarakat atau agama formal. Ia menulis bukan sekadar untuk bercerita, melainkan untuk menyuarakan kegelisahan terdalam seorang manusia yang sedang mencari Tuhan dan kebenaran. Dalam keteguhan itulah saya mengenali sesuatu yang kelak menjadi fondasi Lorong Kata: keberanian untuk jujur pada nurani, bahkan ketika harus berjalan sendirian.

Karya-karyanya bukan sekadar sastra; ia seperti membuka pintu ke ruang terdalam dalam diri kita. Dari Anna Karenina hingga Kematian Ivan Ilyich, dari War and Peace hingga Kerajaan Allah Ada di Dalam Dirimu, saya menemukan suara yang tidak menggurui, melainkan mengajak berdialog. Ia menulis bukan hanya untuk mengisahkan, tetapi untuk menggugah. Dari sana, saya belajar bahwa menulis bisa menjadi jalan spiritual; bahwa menggali batin manusia dengan jujur adalah bentuk keberanian yang paling radikal.

Kalimat pembuka legendaris Anna Karenina (“Semua keluarga bahagia serupa, setiap keluarga yang tidak bahagia, tidak bahagia dengan caranya sendiri”), membawa kita menyelami batin seorang penulis besar yang bukan hanya dikenal karena kejeniusannya dalam bercerita, tetapi juga karena keberaniannya mempertanyakan hakikat kehidupan. Leo Tolstoy, sastrawan asal Rusia yang lahir pada 1828, tidak hanya menciptakan mahakarya sastra dunia, tetapi juga menggugah peradaban melalui gagasan moral dan spiritualitasnya.

Sebagai penulis realis, Tolstoy mengangkat tema-tema filosofis, psikologis, dan religius dengan kedalaman luar biasa. Ia kerap menelanjangi konflik batin yang muncul ketika manusia berhadapan dengan nilai-nilai moral dan kebenaran. Dalam Ziarah, kumpulan karya pendeknya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita diajak merenungkan tentang moralitas dan pergulatan jiwa. Cerita-cerita seperti Kebangkitan, Bapa Sergey, dan Haji Murat menunjukkan bagaimana sastra bisa menjadi cermin pencarian spiritual yang jujur dan menyentuh luka-luka terdalam.

Di antara karya-karyanya, War and Peace dan Anna Karenina menjadi tonggak penting dalam sejarah sastra dunia. War and Peace, yang membentang lebih dari 1.300 halaman dengan hampir 600 tokoh, adalah epos monumental tentang kehidupan Rusia pada masa invasi Napoleon. Tolstoy tidak meletakkan heroisme pada para jenderal atau tokoh besar, tetapi pada rakyat biasa yang bergulat dengan takdir, cinta, dan kematian. Isaiah Berlin menyebutnya sebagai penulis yang mampu menangkap “satu rasa yang spesifik” dari pengalaman hidup, baik pribadi maupun kolektif.

Anna Karenina adalah roman psikologis yang menyelami batin seorang wanita bangsawan yang terjebak dalam cinta di luar pernikahan. Namun sejatinya, novel ini merupakan perenungan mendalam tentang kehampaan, moralitas, dan kerinduan akan keutuhan diri. Anna tidak hanya menderita karena cinta, tetapi juga karena hidup dalam masyarakat yang mengekang kejujuran terhadap dirinya sendiri. Ketika kebahagiaan yang ia cari tak kunjung datang, Anna memilih mengakhiri hidupnya, sebuah klimaks tragis yang memperdalam bobot kisahnya.

Tapi kisah Tolstoy tak berhenti sebagai pengarang besar. Ia menjalani transformasi spiritual yang membawanya menjauh dari dunia kemasyhuran dan mendekat pada ajaran moral yang radikal. Ia mengkritik keras institusi agama, menolak dominasi politik, dan menyerukan gaya hidup sederhana, damai, serta dilandasi cinta kasih. Pandangan-pandangannya membuatnya dikucilkan oleh Gereja Ortodoks Rusia, namun justru menegaskan posisinya sebagai tokoh moral yang otentik. Tolstoy membuktikan bahwa berpikir jernih sering kali berarti menggugat hal-hal yang dianggap mapan, sebuah sikap yang terus dijaga Lorong Kata hingga hari ini.

Salah satu tokoh besar yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Tolstoy adalah Mahatma Gandhi. Dalam surat-menyurat mereka, Gandhi menyebut The Kingdom of God is Within You sebagai landasan spiritual bagi perjuangan tanpa kekerasan di Afrika Selatan. Ajaran Tolstoy memberikan semacam pembersihan batin yang kelak menjadi pondasi gerakan pembebasan India. Dari pengaruh itulah lahir Ashram Sabarmati, tempat Gandhi mengembangkan disiplin moral dan perlawanan sipil yang damai.

Namun tidak semua orang sejalan dengan pandangan Tolstoy. Aleksander Solzhenitsyn, penulis Gulag Archipelago dan korban kekejaman Stalinisme, menilai bahwa idealisme moral Tolstoy tidak akan bertahan jika ia hidup di bawah rezim totaliter. Ia menulis, “…jika Tolstoy ditekan sebagaimana kami ditekan pada zaman pemerintahan Stalin, pasti dia akan turut menuntut kebebasan politik.” Perdebatan seperti ini justru menunjukkan bahwa Tolstoy tidak berhenti sebagai sosok historis, tapi sebagai gagasan yang terus hidup: tentang kebebasan berpikir dan keberanian mendengarkan nurani.

Tolstoy wafat pada tahun 1910, beberapa hari setelah meninggalkan keluarganya dalam pelarian yang sunyi. Ia meninggalkan dunia sebagaimana ia menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya: gelisah, jujur, dan setia pada pencariannya. Bagi saya, ia bukan hanya seorang pengarang besar, tetapi suara nurani yang tak pernah berhenti memanggil kita kembali ke dalam diri sendiri: tempat segala pertanyaan bermula, dan mungkin, tempat jawaban sejati ditemukan.

Dan dari suaranya yang jujur itulah, Lorong Kata belajar: bahwa berpikir adalah bentuk keberanian untuk tidak bersembunyi dari nurani sendiri. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

Baca Juga: C.S. Lewis dan Seni Berpikir dalam Diam