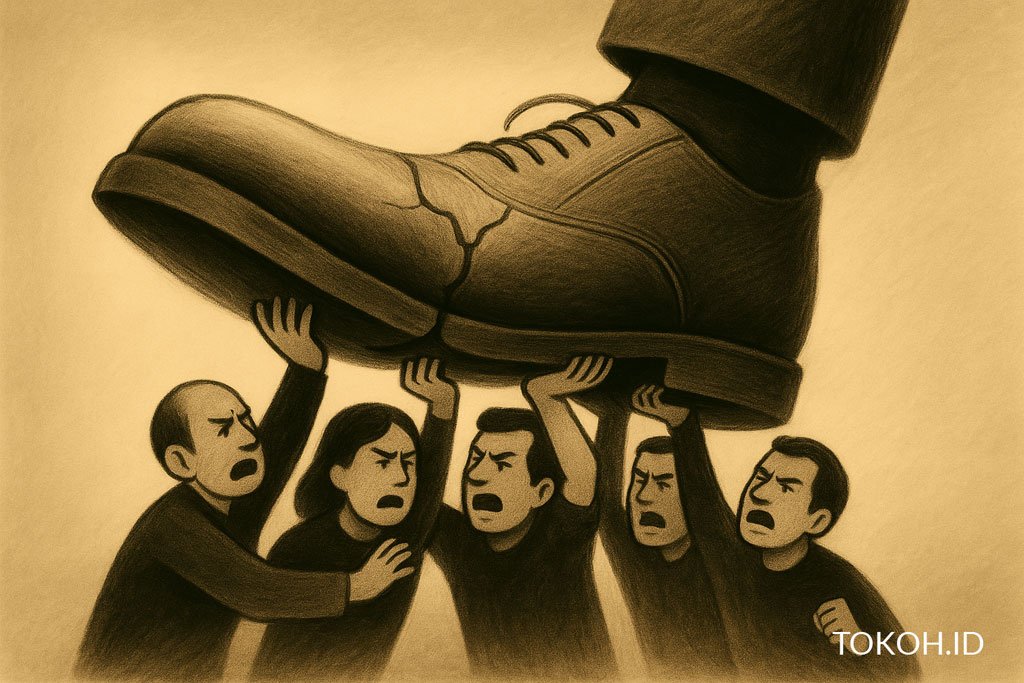

Ketika Rakyat Dianggap Bawahan

Meledak jadi satu-satunya jalan

Ketika wakil rakyat mulai bicara seolah mereka atasan, kata-kata yang mestinya mewakili justru terasa merendahkan. Dan ketika itu terjadi, suara publik tak lagi diam.

Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian Lorong Kata yang membedah relasi kekuasaan, kritik, empati publik, dan pengaruh algoritma digital dalam demokrasi Indonesia:

- Kemarahan yang Sah. Menegaskan bahwa protes rakyat bukan gejala anarki, melainkan bentuk akumulasi luka akibat pengabaian.

- Ciri Orang Tolol Sedunia. Membongkar ironi ketika wakil rakyat mencemooh suara publik, dan bagaimana kata bisa jadi sumber delegitimasi.

- Ketika Rakyat Dianggap Bawahan. Melihat lebih jauh: bukan hanya pada insiden, tapi pada logika kekuasaan yang menyuburkan ketimpangan relasi.

- Affan Dilindas, Tanggung Jawab Menguap. Menunjukkan bagaimana tragedi rakyat sering hanya dijawab dengan ucapan duka dan janji bantuan, tanpa tanggung jawab politik yang nyata.

- Cara Halus Membungkam Suara. Mengurai taktik halus kekuasaan membatasi kritik publik, bukan dengan larangan eksplisit, melainkan dengan atmosfer takut.

- Catatan untuk Para Pengecut Digital. Mengungkap bagaimana sensor modern tidak lagi datang dari larangan, tapi dari algoritma yang memilih diam, dan platform yang tunduk bahkan sebelum ditundukkan.

- Epilog: Yang Tak Didengar. Merangkum ironi yang mengikat semuanya: bagaimana suara rakyat, dalam berbagai bentuknya – amarah, kritik, penderitaan, atau ingatan – terus disepelekan, dibungkam, atau dipastikan tak bergema.

Yang digaji rakyat, menertawakan rakyat. Yang dimandatkan, memamerkan kuasa. Yang diminta mendengar… memilih mencemooh.

Beberapa waktu lalu, Ahmad Sahroni menyebut mereka yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Ucapan itu keluar dari ruang resmi kekuasaan, dari seseorang yang dipilih rakyat. Tidak ada permintaan maaf, hanya klarifikasi tipis yang tak menyentuh akar masalah. Beberapa hari kemudian, rumahnya di Tanjung Priok digeruduk massa. Koleksi mewah rusak, perabotan dijarah, ijazah diacak-acak. Kemarahan itu bukan karena rakyat mudah tersulut, tapi karena mereka terlalu sering disingkirkan dari percakapan.

Ucapan Sahroni menjadi pemantik. Tapi bahan bakarnya sudah lama menumpuk: kesombongan kekuasaan, ketimpangan gaya hidup, dan jarak yang makin lebar antara gedung parlemen dan suara warga.

Uya Kuya menimpali dengan nada ringan: “Kita DPR, tapi juga artis.” Ucapan itu muncul di tengah kritik atas aksi joget di DPR usai pidato kenegaraan. Seolah panggung kekuasaan bisa dirangkap sebagai panggung hiburan. Ketika kritik mengalir, permintaan maaf memang datang. Tapi narasi bahwa konten lebih penting dari substansi terlanjur menempel.

Eko Patrio, yang ikut berjoget, sempat menanggapi kritik dengan unggahan video parodi, seolah yang serius hanyalah mereka yang tak bisa diajak bersenang-senang. Namun ketika kritik meluas, ia akhirnya meminta maaf lewat Instagram, didampingi Pasha Ungu. Tapi kehadiran Pasha tak hanya simbol solidaritas, ia menegaskan bahwa dalam dunia kekuasaan hari ini, permintaan maaf pun tampil kolektif, bukan dari refleksi pribadi, tapi dari kesadaran akan tekanan publik.

Respons serupa datang dari Sadarestuwati, Nafa Urbach, hingga Pasha Ungu sendiri. Ada yang berjoget di ruang rapat, ada yang membela tunjangan, ada pula yang membingkai aksi itu sebagai spontanitas semata. Dan pada akhirnya, Ketua DPR Puan Maharani pun menyampaikan permintaan maaf. Tapi, seperti biasa, permintaan maaf muncul ketika kritik sudah telanjur membesar. Ketika korban sudah jatuh. Ketika jalanan sudah dipenuhi demonstrasi.

Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan hari ini tak hanya sulit mendengar tapi lambat merespons, dan cepat tersinggung.

Kemarahan publik tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi perlakuan yang merendahkan. Ketika satu ucapan meledak menjadi protes, persoalannya bukan sekadar kata-kata yang tajam, tapi karena ruang dengar terlalu sempit. Dan ketika rakyat merasa tak lagi dihormati, respons yang muncul bukan hanya kritik tapi retakan dalam relasi sosial.

Amarah itu bukan karena satu-dua orang. Tapi karena berlapis-lapis ketimpangan. Saat rakyat diminta bersabar, wakilnya justru berjoget. Saat rakyat bergelut dengan inflasi, anggota DPR menerima tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan. Dalam situasi ini, dua fraksi besar, PDIP dan Gerindra, akhirnya menyatakan setuju mencabut tunjangan rumah. Tapi publik tahu: keputusan ini bukan muncul dari kesadaran moral, melainkan dari tekanan sosial. Bukan karena bijak, tapi karena tak ada lagi pijakan.

Yang lebih mengkhawatirkan dari semua ini bukan sekadar ucapan yang tidak sensitif, tapi absennya empati. Ketika keluarga para pejabat mulai merasakan trauma dan tekanan sosial, para tokoh ini lebih cepat menutup kolom komentar, daripada membuka ruang untuk merenung.

Padahal, dalam demokrasi, kekuasaan adalah mandat yang dipinjam. Dan pinjaman itu hanya bisa dijaga bila kata-kata yang diucapkan menyentuh bukan hanya logika, tapi rasa.

Sementara itu, di tingkatan yang lebih tinggi, kritik publik bukan dijawab dengan argumen tapi disamakan dengan hasutan asing. Sebuah narasi yang menyederhanakan kemarahan warga menjadi konspirasi. Bukannya menyapa, justru mencurigai.

Narasi semacam ini memperlihatkan bahwa kritik tidak lagi dilihat sebagai bagian dari demokrasi, melainkan dianggap gangguan bagi kenyamanan kekuasaan. Maka kata-kata yang mestinya menjadi jembatan, berubah menjadi pagar. Dan ketika pagar makin tinggi, suara dari luar makin sering disalahpahami sebagai ancaman.

Dalam relasi yang seharusnya setara, muncul pola baru: rakyat diposisikan sebagai bawahan. Mereka boleh memilih, tapi tidak boleh bersuara. Boleh berharap, tapi tidak boleh marah. Bila pola ini terus tumbuh, demokrasi bukan hanya kehilangan suara kritisnya, tapi juga kehilangan arah.

Dan jika semua yang bersuara dianggap bawahan, siapa lagi yang dianggap warga?

Sebab, pertanyaannya kini bukan lagi: siapa yang kita pilih? Tapi: apakah mereka masih tahu, siapa yang memilih mereka?

(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

Tulisan ini bukan simbol perlawanan emosi, tapi cermin peradaban bahwa demokrasi tidak cukup dijalankan dengan prosedur, tapi juga dengan kesediaan mendengar dan bertanggung jawab. Kritik bukan vandalisme, marah bukan kegilaan, dan permintaan maaf adalah jalan memperbaiki, bukan menghindar.