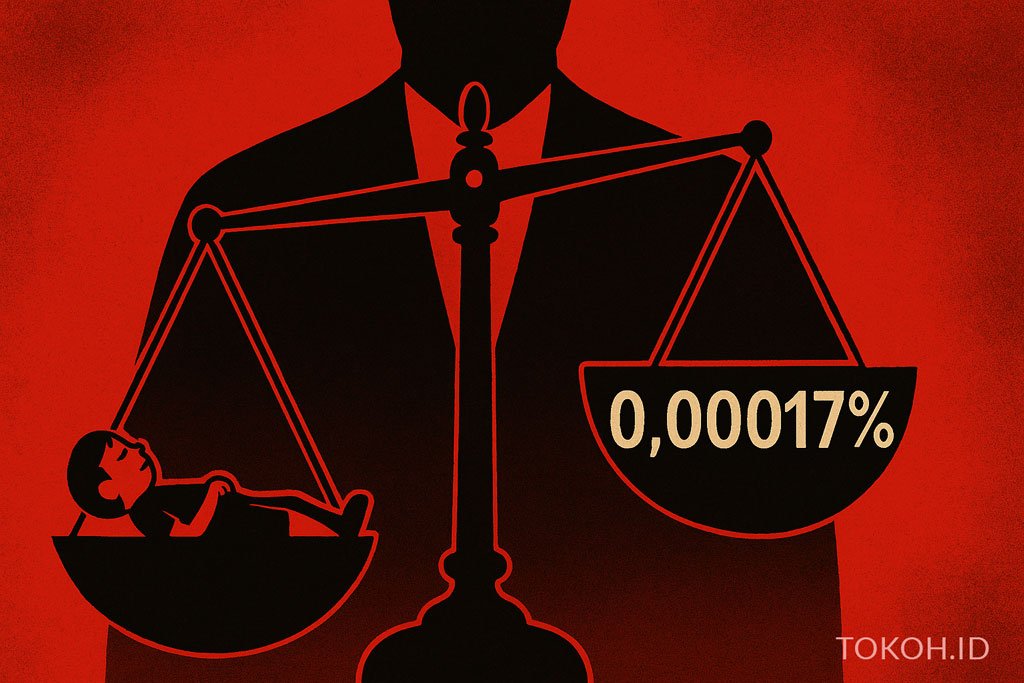

0,00017%

Ketika keselamatan anak dinilai dari balik statistik

Ada saat ketika angka berhenti jadi informasi dan berubah menjadi pernyataan sikap. Ketika seorang pemimpin menyebut ribuan kasus keracunan sebagai 0,00017 persen, yang terdengar bukan sekadar statistik, tapi cara ia memilih melihat rasa sakit warganya.

Di dapur rumah, satu lauk basi saja bisa membuat seluruh keluarga panik. Seorang anak muntah, orang tua gelisah. Dapur dicek, bahan makanan disortir, kadang semua anggota rumah ikut cemas. Karena di rumah, satu porsi yang salah berarti risiko untuk semua.

Tapi di dapur negara, ribuan anak keracunan justru dianggap deviasi kecil dalam stok harian. Seperti hanya sejumput garam dalam sekuali besar masakan nasional.

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, “Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu, adalah 0,00017 persen.”

Pernyataan itu datang di tengah laporan keracunan massal akibat program makanan bergizi gratis (MBG), program unggulan pemerintah. Dalam pernyataan itu, angka tampil lebih dulu dibanding empati. Seolah-olah, ketenangan harus dicapai lewat persentase, bukan lewat pengakuan atas rasa sakit yang telah menyebar dari ruang kelas ke rumah-rumah orang tua.

Lorong Kata tidak hadir untuk menuduh, apalagi menghakimi. Tapi di tengah riuh pembenaran dan pembelaan, kita perlu ruang yang lebih jernih untuk bertanya, bagaimana cara seorang pemimpin menimbang nilai satu nyawa? Apakah ia dihitung sebagai titik dalam statistik, atau dirasakan sebagai luka yang nyata?

Angka 0,00017 persen memang terdengar kecil. Tapi ia menjadi semakin kecil ketika dibandingkan dengan jumlah korban. Sebanyak 8.649 anak dilaporkan mengalami keracunan hingga akhir September 2025, menurut pemantauan independen JPPI. Di sisi lain, pemerintah menyebut angka berbeda, sekitar lima hingga enam ribu korban. Apa pun selisihnya, skala keracunan itu sudah cukup besar untuk mengguncang kepercayaan orang tua di berbagai daerah.

Namun ketika angka sekecil itu dipilih sebagai narasi utama, muncul kesan bahwa luka yang tersebar dianggap sebagai kebocoran kecil dalam proyek besar. Tak hanya lewat angka, reaksi perlahan muncul dari akar. Sekolah dan orang tua mulai menolak MBG di wilayahnya. Di Solo, wali murid lebih memilih membayar Rp10.000 agar menu dikelola sendiri oleh dapur sekolah. Di Serang, orang tua SDIT Al Izzah menolak MBG dengan alasan sebagian murid sudah mampu dan keberatan terhadap risiko distribusi di sekolah. Demikian pula di Semarang, sejumlah sekolah swasta memilih mundur dari program karena keraguan terhadap mutu makanan. Reaksi-reaksi ini mempertegas bahwa ketika angka dianggap cukup untuk menjawab penderitaan, kepercayaan mulai terkikis.

Dari sisi psikologi kekuasaan, hal ini bisa dimaklumi. Statistik sering digunakan oleh pemimpin sebagai mekanisme pertahanan, untuk menenangkan, menunjukkan kontrol, dan meredam kepanikan. Tapi ketika statistik menjadi bahasa utama dan empati tertunda, maka yang terbentuk bukan ketenangan, melainkan jarak.

Satu peristiwa kecil beberapa hari lalu menambah lapisan ironi. Dua cucu Mahfud MD, tokoh nasional dan mantan Menkopolhukam, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah makan MBG. Tak lama setelah itu, Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf itu tentu patut dihargai. Tapi tak sedikit yang bertanya, mengapa suara maaf baru muncul ketika korban memiliki nama dan kedekatan dengan lingkar kekuasaan? Padahal ribuan anak sebelumnya jatuh sakit, sebagian dirawat di puskesmas, sebagian lainnya hanya ditenangkan dengan air putih dan pulang dalam diam. Tidak ada kamera, tidak ada konferensi pers, dan tidak ada kata “maaf”.

Seakan-akan derita baru diakui ketika terasa dekat. Ketika keracunan tidak lagi menjadi isu publik, tapi menjadi cerita keluarga.

Padahal program MBG dimulai dengan cita-cita luhur. Ia dibuat untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dalam keadaan lapar. Tapi ketika harapan itu retak dan yang muncul adalah pembelaan lewat angka, yang rusak bukan hanya sistem, tapi juga rasa percaya.

Negara ini dibangun atas janji melindungi segenap warganya, bukan hanya yang kebetulan dekat, dikenal, atau punya hubungan. Maka tak seharusnya respons terhadap tragedi dibedakan berdasarkan siapa yang terkena. Empati seharusnya tidak bersyarat. Dan nyawa, tak seharusnya dinilai berdasarkan skala.

Statistik memang penting. Tapi statistik tidak punya suara. Ia tidak bisa menangis, tidak bisa menggigil, tidak bisa menahan mual di ruang kelas. Yang bisa merasakannya adalah anak-anak yang terbaring setelah makan siang, dan orang tua yang menatap mereka dengan kecemasan diam-diam.

Mungkin bukan angkanya yang salah. Tapi cara mengucapkannya. Atau hati yang tak lagi mampu menghitung seperti manusia. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)