Gerakan Nasionalisme Batak

Kristalisasi semangat juang kebangsaan Si Singamangaraja

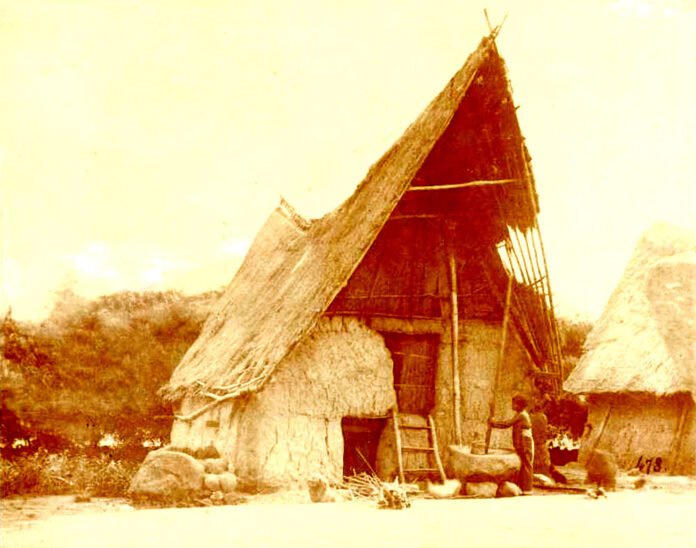

Gerakan nasionalisme Batak membara sebagai kristalisasi semangat juang kebangsaan Si Singamangaraja. Di hati masyarakat Batak terus menyala bak api dian yang tidak pernah padam. Setelah Raja Si Singamangaraja XII gugur 17 Juni 1907, kompeni dan misionaris yakin bahwa pengaruh Raja Imam itu sudah habis dan perlawanan rakyat Batak pun akan lenyap dengan sendirinya. Tapi, menurut M. Joustra, Arsiparus Het Bataksch Instituut,[1] ternyata keyakinan mereka itu salah. Perlawanan rakyat semesta terus berlangsung, baik dalam bentuk konfrontasi langsung, maupun dalam bentuk perlawanan spirit dan nasionalisme, bahkan dari kalangan orang Kristen Batak sendiri.

Joustra yang menulis profil Si Singamangaraja (De Singa Mangaradja-Figuur) di Gedenkschrift (Memoar), yang diterbitkan Koninklijk Instituut voor de Taal-,Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie (Institut Kerajaan untuk Bahasa, Tanah dan Etnologi Hindia Belanda) di Den Hag pada tahun 1926; Joustra menulis, Singa Mangaradja mungkin bukan seorang raja dalam arti kata biasa (pen: feodal), tetapi dalam hal-hal tertentu Singa Mangaradja masih memiliki wewenang jauh melampaui batas-batas wilayah di mana dia memerintah menurut Batak; di mana sifat otoritas yang dimiliki Singa Mangaradja adalah sesuai penghormatan dan kepatuhan orang Batak mengikuti “perintahnya”.[2]

Cornelis Lekkerkerker (1916) dalam Land en Volk van Sumatra, menyebut: “Singa Maharaja, sebagaimana sering disebut adalah fetish (kekuatan ajaib) manusia bagi orang Batak, juga bagi Batak Mandailing dan Angkola; mahkota dan yang paling mulia dari banyak kesetiaan mereka yang tak terhitung banyaknya. Segala macam keajaiban diceritakan tentang dia. Ibunya telah mengandungnya selama tujuh tahun; dia memiliki lidah hitam berbulu, yang penampilannya sangat mematikan; karena itu dia berbicara dengan mulut tertutup dan memberikan perintah tertulis. Dia terkadang bisa pergi tanpa makanan atau tertidur selama tujuh bulan; roh memenuhi kebutuhannya begitu lama. Dia memerintahkan hujan dan cerah; doa dibuat olehnya untuk memberkati panen. Orang-orang percaya dari semua sisi datang ke Bakkara dengan persembahan yang meminta bantuan dari kekuatan ajaibnya.”[3]

Menurut Cornelis Lekkerkerker, idola pangeran (vorst-afgod) dari Batak ini tampaknya lebih seperti pangeran daripada penguasa sejati dalam hal kekuatan sekulernya, tidak hanya di Bakhara sendiri. Tampaknya telah terjadi di antara orang Batak seperti halnya di antara orang Minangkabau dan Gayo yang republik; tidak ada aturan kerajaan (feodal, monarki) yang nyata. Tapi omong-omong, legenda menakjubkan Singa Maharajah tidak memiliki tali sejarah yang mengikat. Pada saat kematian pemegang terakhir tidak ada penggantinya; lebih lagi, kekuasaan politik pemegang jabatan telah hampir lenyap. Kerabatnya telah memeluk agama Kristen, tetapi ingatan tentang pangeran masih mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang Batak Utara.[4]

Ketika Si Singamangaraja XII dikabarkan telah gugur, orang Batak seperti kehilangan induk. Dr. Julius Herman Boeke (1910) dalam disertasinya Tropisch-koloniale staathuishoudkunde, het problem, menyebut, Raja (Kepala) adalah kehendak suku; Jika suku kehilangan penguasanya, tidak hanya rasa persatuan yang hilang, tetapi anarki total, gerakan, keputusasaan muncul, tidak ada yang tahu bagaimana mempertahankan dirinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena di sini ajaran para leluhur diam. Demikian pula dengan orang Batak yang dahulu merdeka akibat kepergian Si Singamangaraja.[5]

Namun, di sisi lain, banyak orang Batak masih berkeyakinan Si Singamangaraja akan segera datang kembali. A. Winckel (1913) menyebut setelah Si Singamangaraja jatuh, “namun demikian, pamornya di kalangan orang Batak tetap tidak berkurang. Bahkan banyak orang Kristen menganggapnya sebagai makhluk gaib. Mereka sangat takut akan kekuatan ajaib dari Raja yang jatuh sehingga para misionaris tidak menganggap ada orang Batak yang mampu mengkhianati Si Singamangaraja!”[6]

Joustra (1917) dalam De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie (Situasi di Tapanoeli dan Komisi Pemerintah), juga menyebut Singa Mangaradja sebagai semacam titik persatuan nasional dan spiritual; Selengkapnya, ia menyebut begini: “Kenyataan bahwa orang Batak, betapapun terbagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda, yang seringkali bermusuhan, tapi masih memiliki perasaan tertentu, walaupun tidak dapat didefinisikan dan tidak aktif, untuk menjadi bangsa, tetapi mereka memiliki perasaan nasional tentang hal itu, bahkan orang mungkin mengatakan kebanggaan nasional. Batak, secara keseluruhan, tidak benar-benar berpikir begitu tentang dirinya sendiri, tetapi ini dapat dijelaskan oleh pengelompokan di mana Singa Mangaradja sebagai semacam titik persatuan nasional dan spiritual.”[7]

Octave J.A. Collet (1925) dalam Terres et Peuples de Sumatra (Tanah dan Penduduk Sumatera) menyebut, “tampaknya kata Batak cenderung agak bersifat nasional. … Faktor fisik yang mengkondisikan faktor moral, suku Batak diberi kesempatan untuk bangkit pada konsepsi kolektivitas nasional, justru karena penyebaran demografis mereka. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang kebangsaan Batak, meskipun denominasi habitat mereka membuat kita percaya akan keberadaannya.”[8] Bersambung.

Penulis: Ch. Robin Simanullanng, Cuplikan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy, Jilid 2, Bab 8.2.9, Hlm.1428-1431.

Footnotes:

[1] Het Bataksch Instituut sebuah lembaga yang didirikan para cendekiawan Belanda pada 30 September 1908 di Leiden, yang antara lain bertujuan mengumpulkan informasi tentang Batak dan menggunakannya demi akselerasi kesejahteraan masyarakat Batak dan perkembangan hubungan baik dengan Belanda. M. Joustra, salah satu pendiri dan pengurusnya di bidang Dokumentasi dan Publikasi.

[2] Joustra, M, 1926: De Singa Mangaradja-Figuur, in Gedenkschrift, Koninklijk Instituut voor de Taal-,Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, blz.213-214.

[3] Lekkerkerker, Cornelis, 1916: Land en Volk van Sumatra, Leiden, E.J. Brill, b.60.

[4] Lekkerkerker, Cornelis, 1916: b.60-61.

[5] Boeke, Julius Herman, 1910: Tropisch-koloniale staathuishoudkunde, het problem. Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Staatswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden, Amsterdam: J. H. de Bussy, b.104.

[6] Winckel, A., 1913: Animisme en Christendom, bl.38.

[7] Joustra, M, 1917: De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie, Uitgaven van het Bataksch Instituut. No. 13, Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, bl.5.

[8] Collet, Octave J.A., 1925: Terres et Peuples de Sumatra. Amsterdam: Elsevier. p.336.