Sejarah Wilayah Tanah Batak Raya

Cuplikan Buku (Trilogi Omnibus) Hita Batak A Cultural Strategy

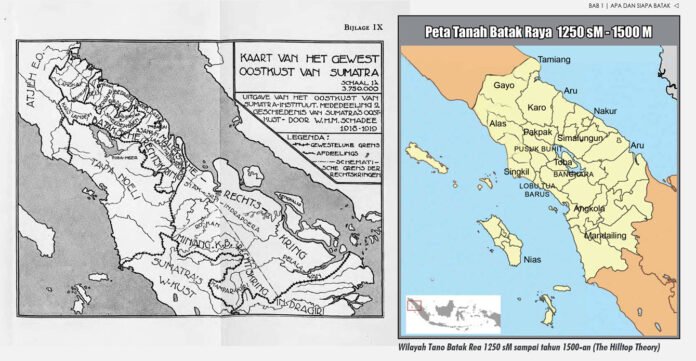

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi seluruh teritorial Sumatera Utara saat ini bahkan mencakup teritorial Gayo, Alas dan Tamiang, Aceh. Batak adalah penghuni pertama Sumatera.[1] Herodotus (sejarawan Yunani) telah mencatat keberadaan Batak di barat laut Sumatera sebelum abad 5 sM. Demikian pula Claudio Ptolomeus (ilmuwan Mesir) telah mengemukakan keberadaan Batak di Trapobana (Sumatera) pada tahun 150-160 M, dalam karyanya Geographia. Juga Marco Polo tahun 1292. Adolf Bastian (1898) menyebut Batak sebagai representasi Indonesia di Sumatera, dibanding Melayu yang menyusul kemudian.

Tanah Batak berada di Sumatera bagian utara. Anthony Whitten (1991) penulis A Vast Island of Dramatic Contrasts dalam Sumatra, Island of Adventure menarasikan, Sumatera adalah pulau terbesar keempat di dunia setelah Greenland, New Guinea dan Kalimantan, dengan luas daratan sekitar 473.481 km persegi —kira-kira seukuran California atau Spanyol. Ini adalah pulau dengan keragaman regional yang sangat besar, yang untuk tujuan administratif telah dibagi menjadi delapan provinsi besar. Sampai batas tertentu, pembagian ini dibuat berdasarkan etnis, dan bukan garis geografis. Provinsi Aceh dan Lampung di ujung utara dan selatan Sumatera, misalnya, merupakan tempat tinggal orang Aceh dan Lampung, sedangkan Sumatera Utara dan Barat masing-masing adalah tanah air Batak dan Minangkabau.[2] Ini adalah posisi Tanah Air Batak saat itu.

Jauh hari, Herodotus, seorang sejarawan Yunani (+ 484-425 sM), menggambarkan keberadaan Bataker di barat laut Sumatra. Johannes Kowal (1922) dalam paparan inagurasi disertasi doktoralnya Berichte über Sumatra bis zum Beginn des 16 Jahrhunderts (Laporan tentang Sumatera hingga awal abad ke-16), menyebut, Herodotus mencatat keberadaan Batak tersebut dalam laporannya (19. Buch 3, Kap. 99; 19. Buch 4, Kap. 40).[3] Juga dikemukakan oleh Edwin M. Loeb (1935) dalam Sumatra: Its History and People (Sumatera: Sejarah dan Penduduknya), Chapter I. The Bataks, dinyatakan bahwa Herodotus, mungkin, pertama kali menyebut orang Batak, menyebut mereka Padaioi.[4]

Dilanjutkan pada tahun 150-160 M oleh Claudio Ptolomaeus (Clavdii Ptolemaei Alexandrini) ilmuwan Mesir, dalam Geographia karyanya, menyebut keberadaan Batak dengan ‘sepenggal kata’ Barussie di pulau Taprobana (Sumatra).[5] Kemudian ‘dipertegas’ oleh Marco Polo (1254-1323?) pada abad 13 yang mengisahkan perjalanannya mengunjungi delapan kerajaan di Taprobana (Pulau Sumatra) yang disebutnya Java Minor, yang mengandung banyak kekayaan, dan segala macam rempah-rempah, terutama benzoin dan kapur barus asli, dalam Buku III, enam di antaranya, mulai dari: 1) Kerajaan Felech (Bab XI); 2) Kerajaan Basman (Bab XII); 3) Kerajaan Samara (Bab XIII); 4) Kerajaan Dragoian (Bab XIV); 5) Kerajaan Lambri (Bab XV); dan 6) Kerajaan Fanfur (Bab XVI); Hal mana para editor Travels of Marco Polo the Venetian itu, menggambarkan keberadaan orang Batak hampir di semua kerajaan tersebut.[6]

Juga catatan sejarah keberadaan dan kejayaan Kerajaan Huta Lobu Tua, Barus di pantai Barat sebagai kota pelabuhan dan perdagangan dunia sejak abad 3 sM sampai tahun 1800-an M; Juga berdirinya tiga kerajaan (Huta) Batak yang terkenal di Pantai Timur, yakni: Kerajaan Huta Nakur (Nagur) sekitar tahun 1300-an[7]; Kerajaan Aru (Haru atau Daruu) sekitar tahun 1400-an[8]; dan Kerajaan Bata(k) Timur Raya di Tamiang[9] sekitar tahun 1500-an sebelum munculnya keajaan Deli tahun 1700-an. Selain kerajaan splinded isolation yang berpusat di Sianjur Mulamula (1250 sM sd 1300 M) dan di Bangkara (1300 sd 1907).

Dr. Johannes Kowal menyebut Sumatera Utara, disebut Poli oleh orang Cina di bawah Dinasti Liang, di mana orang juga dapat meyebutnya Pali, Pari atau Bari. (18 hal. 80, catatan 1). Ada kemungkinan bahwa nama-nama kerajaan ini, terutama Bari, terkait dengan “orang-orang Barus” yang sebelumnya disebutkan sebagai orang asli Sumatera bagian utara.[10] Kita garis-bawahi: “orang-orang Barus” sebagai orang asli Sumatera bagian utara; Bermakna sebagai orang pertama menghuni Sumateara bagian utara.

Kowal menyatakan bahwa laporan China salah menyebut arah kerajaan Bari (Pali, Pari, Barus) ini menuju Kanton. Disebut Tenggara bukan barat daya. Di mana padi panen dua kali setahun di Poli. Juga ada sebuah batu yang disebut kampara, dari lunak menjadi keras dan digunakan untuk membuat patung. Jenis mineral apa yang dimaksud dengan batu kampar ini, yang tidak disebutkan dalam laporan lain tentang Sumatera, tidak dapat ditentukan dari laporan Cina. Mungkin orang bisa memikirkan kamper, Kapur Baros.[11]

Dalam paparan disertasinya, Johannes Kowal juga mengungkapkan bahwa dari tahun 618-906, masa Dinasti Tang, ada laporan dari Sumatera Utara, yang juga disebut Poli pada waktu itu. Itu di tenggara Kamboja, dan Anda bisa sampai di sana dengan mengemudi melalui Teluk Siam dan Malaka. Dari indikasi rute yang harus ditempuh untuk pergi dari Cina ke Poli, tampak bahwa negara ini tidak berada di tenggara, seperti yang diklaim secara salah, tetapi di barat daya pantai timur Cina. “Kerajaan” Poli, yang digambarkan sebagai negara besar dengan banyak cabang, dianggap memiliki lingkar 1000 Li, sama dengan 500 km.[12]

Di samping itu, pada paruh kedua abad ke-7, biarawan Budha I-tsing menghabiskan waktu yang lama di pulau Sumatra dalam perjalanannya ke India. Pada 671 ia meninggalkan Kanton menggunakan kapal Persia dan setelah 20 hari ia datang ke negara Bhoga di bagian selatan Sumatra, tempat ia menghabiskan 6 bulan mempelajari tata bahasa Sanskerta. Kemudian dia berlayar ke negara Malayu (Mo-lo-yu). Dua bulan kemudian dia pergi ke Ka-cha di pantai utara Sumatra. Dari sini ia berlayar ke India di atas “tanah orang-orang telanjang”, Kepulauan Nicobar, yang ia capai setelah perjalanan 10 hari. Pada 685 ia kembali ke Bhoga melalui Ka-cha, di mana ia tinggal, terlepas dari perjalanan ke Kanton yang dilakukan pada tahun 689 hingga akhirnya kembali ke China pada tahun 695. (6 hal. IV-VIII dan hal. 119-125; 20 hal. 182-185; 52 hal. 28-36). Negara Bhoga juga disebut Sribhoga oleh I-tsing.[13]

Apakah yang dimaksud dengan ‘kerajaan huta’ Bhoga yang juga disebut Sribhoga tersebut adalah Si Boga atau Sibolga? Atau pertanyaan bentuk lain: Mengapa para sejarawan tidak melihat persamaan kota (huta) Si Boga atau Siboga dengan Bhoga atau Sribhoga? Johannes Kowal mengatakan: “Kami tidak dapat menjawab pertanyaan apakah itu di pantai barat atau pantai timur Sumatra dengan pasti.”[14]

Namun, Kowal menjelaskan bahwa pemakaian awalan Sri (Bhoga menjadi Sribhoga) bukan bagian dari nama, tetapi ekspresi kagum. Itu ditempatkan di depan nama-nama penguasa, negara bagian, kuil dll dalam bahasa Sanskerta dari mana kedua nama ini berasal.[15] Persis, seperti pemakaian awalan Si sebagai ekspresi kehormatan dalam tradisi Batak; Si yang juga berasal dari kata Sri (Sansekerta), seperti Si Singamangaraja, juga Sri Mangaraja (Sori Mangaraja) dari asal kata Sri Mahraj (Sansekerta).

Johannes Kowal menguraikan letak geografis negara (huta) Bohga atau Sribhoga tersebut sbb:

Negara Bhoga berada di garis katulistiwa. I-tsing melaporkan bahwa pada tengah hari di pertengahan bulan ke-2 dan ke-8, pada hari dan malam yang sama, matahari bersinar secara vertikal di sini, dan bahwa “orang yang berdiri tidak memiliki bayangan”. Untuk pergi dari Kwangung (kanton) ke Bhoga, butuh 20 hari, kadang-kadang 1 bulan, saat angin bertiup kencang. (52. hlm. 40 dan 41.) Bhoga tentu saja adalah negara yang sama yang telah disebut San-bo-tsai dalam laporan Tiongkok sejak pertengahan abad ke-10 dan disebut Kandali pada abad ke-6. Itu di tenggara dari Sumatra dan meliputi daerah di sekitar kota Palembang saat ini.

Ibukota negara ini disebut Bhoga. Itu terletak di sungai dengan nama yang sama dan merupakan pusat perdagangan penting. Koneksi kapal reguler ke Canton dikelola oleh pedagang Persia. Kapal-kapal Sultan Bogha pergi ke India. Ibukota itu juga sangat penting sebagai pusat beasiswa Buddhis di pulau-pulau “laut selatan”. Lebih dari 1000 pendeta Budha tinggal di sini. (52. hlm. 40 dan 41.)

Negara Malayu, tempat I-tsing pergi dari Bhoga, mungkin juga di Sumatra. Bahwa itu adalah bagian dari Semenanjung Malaka mungkin, atau tidak mungkin, karena orang-orang Melayu memasuki daerah ini jauh hari kemudian, sekitar tahun 1000. Butuh 15 hari untuk pergi dari kota Bhoga ke Malayu dan waktu yang sama untuk berkendara dari Malayu ke Ka-cha di pantai utara Sumatra. (6 hal. 144; 52 hal. 41). Malayu tampaknya berada di tengah-tengah antara ujung selatan dan utara Pulau Sumatra. Lokasinya tidak dapat ditentukan secara pasti. Kami tidak dapat menjawab pertanyaan apakah itu di pantai barat atau pantai timur Sumatra dengan pasti.

Negara Ka-cha atau Chieh-ch’a, tempat I-tslng pergi dari Malayu, tanpa ragu berada di bagian barat laut Sumatra. Dia tidak bisa berarti Queda di Semenanjung Malaka, seperti yang dicurigai M. Beal (6 hal. 105, catatan 2). Karena ketika I-tsing pergi dari Ka-cha ke “tanah orang-orang telanjang”, Kepulauan Nicobar, ia berlayar ke arah utara. (6. hal. 120). Dalam biografinya tentang peziarah Cina yang melakukan perjalanan ke India, I-tsing menyebutkan negara lain di Sumatra, yaitu P’o-lu-shi (Pulushih), yang berada di sebelah barat Sribhoga. P’o-lu-shi mungkin Parlak di pantai timur laut Sumatra (6 hal. 37; 52 hal. 40). Dari abad 10 hingga awal abad ke-15, laporan Cina tentang Sumatera Utara terhenti.[16]

Salah satu poin paparan Johannes Kowal tersebut adalah bahwa orang Melayu memasuki pantai Timur Sumatera bagian Utara diperkirakan sekitar tahun 1000, jauh setelah keberadaan orang Baros (Batak) yang disebutnya sebagai penduduk asli Sumatera bagian Utara. Adolf Bastian (1898) dalam Lose Blätter aus Indien III (Daun lepas dari Hindia III) juga menyebut orang Batak sebagai penghuni pertama Sumatera. Adolf Bastian mencoba membedakan antara Batak dan ras Melayu di kepulauan Hindia yang mengalami kontradiksi ganda. Dia

mengatakan sejauh ini Batak, selain perbedaan lokal di pulau itu, dianggap sebagai representasi Indonesia di Sumatera (dengan Kerinci, Jambi dan Lampong, seperti Dayak di Kalimantan dan Toraja di Sulawesi (sebagai nenek moyang bagi Indonesia). Secara historis terpisah dengan orang Padang, Palembang, Aceh dan Melayu, yang disebut sebagai Orang Laut.[17]

Adolf Bastian menjelaskan:

“Um für sog. Malayen eine befriedigende Definition zu gewinnen, müsste vorher die ganze Weite des Geschichtskreises, aus dem bald hie, bald da, jetzt früher, jetzt später (jetzt gleichzeitig miteinander, unter gegenseitigen Modificirungen im statu nascenti) Zuthaten eingeträufelt eind, durchwandert worden sein, und diese Kreisweite reicht weit, durch Vorder- und Hinterindien nach Persien und Arabien einer-, sowie andrerseits nach Annara und Tonkin hinein, so dass nur im Zusammenwirken eines stattlichen Gereralstabe’s auserwählter Fachgelehrter ein den Ansprüchen heutiger Wissenschaftlichkeit entsprechendes Ergebniss zu erlangen sein dürfte (für ethnologische Ausnutzung).”[18]

Adolf Bastian berusaha untuk mendapatkan definisi yang memuaskan tentang keberadaan orang Melayu di Sumatera. Menurutnya, pertama-tama harus menjelajahi seluruh luasnya sejarah, dari mana asalnya sebelumnya hingga sampai di Sumatera dan Nusantara. Kemungkinan dari lingkaran yang jauh, melalui Hindia depan dan belakang ke Persia dan Arab di satu sisi, dan di sisi lain ke Annara dan Tonkin. Sehingga, menurutnya, hanya dengan kerja sama dari spesialis pilihan gereral yang megah, hasil yang sesuai dengan tuntutan pengetahuan ilmiah saat ini dapat dicapai (untuk eksploitasi etnologis).[19]

Dr. Johannes Kowal mengutip Wilhelm Volz yang berpendapat bahwa “orang-orang Barus” (Barus-Leute), seperti Kubu, Senoi, dan lainnya, adalah orang pribumi pra-Melayu di Sumatra dan orang yang sama yang mendiami Kepulauan Barusai (Barusai-Inseln) setelah Ptolemy. (55 hal. 31, 54 hal. 304-306).[20]

Suku bangsa Batak adalah Melayu Tua, ras Malayan Mongoloid, seperti halnya Toraja dan Dayak. Prof. Dr, A.W. Nieuwenhuis (1915) dalam Die Veranlagung der Malaiischen Völker des Ost-Indischen Archipels (Watak orang Melayu di Kepulauan Hindia Timur) menyebut Suku Toradja di Sulawesi Tengah termasuk dalam populasi Melayu yang sama dengan Dayak Kalimantan dan Batak Sumatera. Ciri-ciri somatik, tingkah laku, dan kebiasaan mereka memaksa kita untuk memandang mereka sebagai kelompok Melayu yang lebih tua.[21]

Bahkan, Akhir Matua Harahap, Ir, ME, memperkirakan sampai akhir tahun 1700-an nama suku Melayu belum teridentifikasi di Tanah Batak Raya (Sumatra Utara sekarang). Populasi Melayu masih terkonsentrasi di semenanjung Malaka, kepulauan Riau dan Indragiri. Akhir Matua Harahap mengompilasi data dari berbagai sumber tempo doeloe, menjelaskan Portugis mendarat di Malacca tahun 1508 dan menguasainya tahun 1511. Sedangkan pelaut-pelaut Belanda baru muncul hampir satu abad berikutnya 1595 (disusul Inggris 1602). Ekspedisi Belanda, Cornelis de Houtman dimulai pada 2 April 1595 dan mendarat di Banten. Laporan ekspedisi ini terdapat dalam jurnal tahun 1598.[22] Dalam jurnal ini ditemukan beberapa peta termasuk peta pulau Sumatra di mana dalam peta itu nama Ilhas (pulau) dan Terra Daru (tanah Daru) teridentifikasi. Di dalam peta itu keseluruhan wilayah yang disebut Sumatra Utara pada masa kini dinamai teritori Bata.[23]

Jadi saat itu (1598), tulis Akhir Matua Harahap, nama Batak di Sumatra Utara sudah sejak lama dicatat, sementara nama Melayu sama sekali belum teridentifikasi apalagi nama Tionghoa. Ini mengindikasikan bahwa penduduk asli Sumatra Utara di daratan hanya satu, yakni: Batak (dari Rokan hingga Ambuaru dan dari Batahan hingga Singkel).[24]

J.C.M. Radermacher, pada tahun 1787, dalam Beschryving van Het Eiland Sumatra, in Zo Verre Het Zelve tot Nog toe Bekend Is (Deskripsi Pulau Sumatra, Sejauh Dikenal Sampai Sekarang) menyebut Tanah Batak berbatas dari Aceh Selatan diambil dari pegunungan Papa dan Deira (Pakpak dan Dairi), yang terkenal dengan Benzoin dan Kampher, yang dikumpulkan di sana sangat banyak oleh kaum bangsawan, penduduk pegunungan yang dikenal dengan nama Batasfers. Alam Batasfers ini, atau sebenarnya Batak, meluas melalui tengah pulau, ke pantai timur, dan masih dihuni oleh penduduk asli.[25]

J.C.M. Radermacher, mendeskripsikan Batak memiliki tiga kerajaan kecil (ryk):

“Kerajaan (Rykje) Simamora, di sebelah timur, sejumlah besar negeri, antara lain Batong, Ria, Allas, Batadera, Kapkap, tempat kamper dan benzoin tumbuh, Bataholberg, Kotta Tingi, tempat raja, dan dari sana satu datang ke dua negeri, memanjang di pantai timur, yang disebut orang-orang Suitara dan Jamboe ayer. Negeri itu sendiri menghasilkan banyak emas 22 karat dari tambang Batong dan Sunajang.

Kerajaan (Rykje) Bata Salindong, juga memiliki banyak sekali negeri, di mana beberapa dari mereka memberikan emas yang sangat tinggi kepada orang lain. Raja berada di Silindong, dan Negeri Bato Hopit berada di kaki gunung yang terbakar. Dari nama itu, dari mana Batak, ketika mereka mengeluarkan api, menggambar belerang yang mereka gunakan bubuk mesiu.

Kerajaan (Rykje) Boetar (pen: WKH Ypes menyebut Boetar adalah Deli[26]) terletak di timur laut dari daerah sebelumnya, dan meluas ke pantai timur Sumatra, tetapi tidak memiliki kampher, atau benzoin, atau emas, dan penduduk hanya hidup dari buah-buahan dan ryst. Negeri Boetar adalah tempat para Raja. Di Pantai Timur memiliki Negeri Poelo Serony, dan Batoe Bara, yang merupakan tempat perdagangan yang hebat. Lontong (Lontung) dan Sirigar sebagian terletak di pantai timur, di mulut sungai besar bernama Asfahang (Asahan).”[27]

Kendati J.C.M. Radermacher belum bisa sempurna mendesikripsikan Tanah Batak Raya, terutama pusat Tanah Batak yang saat itu berada dalam isolasi indah (splendid isolation) dan sama sekali belum pernah dimasuki pihak asing bahkan tetangga (Aceh, Melayu dan Minangkabau), namun intinya dia menegaskan bahwa Tanah Batak saat itu mencakup Pantai Timur, mulai dari perbatasan Aceh sampai ke Batubara.

William Marsden, pada tahun 1783 (1811) dalam The History of Sumatra, mengutip pernyataan Radermacher tersebut, dan melengkapinya dengan menyebut wilayah Batta (menurut informasi yang diperoleh dari orang Inggris) dibagi menjadi distrik utama yakni; Ankola, Padambola, Mandiling, Toba, Selindong dan Singkel. Negara ini dibatasi di utara oleh Achin, yang dipisahkan oleh pegunungan Papa dan Deira, dan di selatan oleh distrik independen Rau atau Rawa; membentang di sepanjang pantai laut di sisi barat dari sungai Singkel ke Tabuyong, hingga ke pedalaman, ke belakang Ayer Bangis, dan umumnya melintasi pulau ini hingga ke pantai timur; tetapi kemudian dirambah oleh orang Melayu dan Aceh dalam situasi maritim yang paling nyaman untuk tujuan perdagangan.[28]

Pernyataan Radermacher dan William Marsden tersebut pun ‘dibenarkan’ dalam Wat Is Dat? De Encyclopedie voor Jongeren (1938), disebut bahwa orang Batak termasuk ras Melayu (Tua). Mereka mendiami apa yang disebut Tanah Batak (Bataklanden), sebuah wilayah di sekitar Danau Toba di Sumatra hingga Utara-Barat dari Residen Pantai Barat Sumatra (Padang). Di masa lalu, Batak menduduki seluruh Utara-Barat setengah dari Sumatera, tetapi sekarang telah berkurang sebagaimana tempat tinggal mereka saat ini.[29]

Sebelum masuknya suku Melayu (Deutero Malayan atau Melayu Muda) ke Sumatera Utara, Suku Bangsa Batak telah lebih dahulu mendiami wilayah ini. Namun pada awalnya suku bangsa Batak lebih memilih berdomisili di daerah pegunungan yang terisolasi, sementara daerah pantai hanya mereka jadikan sebagai ‘pintu gerbang’ atau lobuan yakni tempat menerima orang asing atau raja-raja asing dan tempat perdagangan, seperti halnya Lobu Tua di Barus di pantai barat, dan hulu sungai Barumun, sungai Wampu (Aru dan Nakur) dan sungai Tamiang di pantai timur.

Sementara para pendatang, terutama Melayu Muda, yang berdatangan kemudian sejak tahun 1300-1700-an, sebaliknya lebih senang tinggal di lepas pantai terbuka. Sehingga lama kelamaan suku Melayu lebih dominan di dataran rendah dan lepas pantai Timur. Sedangkan di pantai Barat (Barus) para pendatang umumnya adalah pedagang dari tempat jauh bukan rombongan migrasi seperti Melayu di pantai Timur yang datang dari Indragiri dan Malaka menetap di daerah itu. Sehingga adat dan budaya yang lebih dominan di pantai Timur adalah budaya Melayu. Apalagi orang Batak juga menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan orang Melayu dan Aceh.[30] Sehingga tidak sedikit orang Batak, khususnya orang Karo Dusun, Simalungun Atas dan Bawah berbaur dan malah berasimilasi dengan Melayu. Begitu pula orang Batak Angkola dan Mandailing di hulu Sungai Barumun, bahkan menyeberang ke Malaka; Serta orang Batak Toba di Asahan berasimilasi dengan Melayu Indragiri dan Malaka.

Perkiraan sejarah mencatat orang-orang Batak yang sudah berbaur dengan orang-orang Melayu dan orang Aceh di pantai Timur justru pernah berjaya mendirikan Kerajaan Batak (Batak Kingdom) di tempat itu yakni Kerajaan Nakur, Kerajaan Aru (Haru atau Daruu) dan Kerajaan Tamiang, sekitar tahun 1200-1600-an. Kerajaan Nakur (Nagur) dideskripsikan oleh Willem Pieter Groeneveldt dalam Notes on The Malaya Archipelago and Malacca, Compiled From Chinese Sources (terbit 1877) sebagai wujud maju dari Batak, sebuah suku yang sangat penting, yang pernah dipimpin seorang raja yang mampu mengalahkan raja Samatra sekitar tahun 1380-an.[31]

Kerajaan Nakur terletak di sebelah barat tanah Sumatera dan mencapai sampai ke laut Lambri. Kerajaan itu hanya terdiri dari satu desa (huta) pegunungan, yang terdiri dari 1000 keluarga, suatu perpanjangan dari tanah Nakur. Karena kebiasaan penduduknya untuk mentato wajah mereka, penguasa negeri ini dijuluki sebagai “Raja tato wajah”.[32]

Kemudian Kejajaan Aru (Haru atau Daruu) yang keberadaannya diuraikan WP. Groeneveldt (1877) serta menggambarkan adanya hubungan timbal-balik dengan China, antara lain dari kompilasi catatan Ying-yai Shêng-lan (1416);[33] Yang pusat kerajaannya masih diperdebatkan; Sebagian berpendapat di hulu Sungai Wampu, maka kemungkinan dipimpin orang Batak dari Tanah Karo; Sebagian lagi menunjukkan peta yang menunjukkan Kerajaan Daruu (Derra) berpusat di hulu Sungai Barumun, maka kemungkinan dipimpin orang Batak dari Angkola atau Mandailing.

Kemudian setelah Kerajaan Aru (Haru atau Daruu) dilanjutkan Kerajaan Bata(k) di hulu Sungai Tamiang (catatan perjalanan Tomé Pires, 1512-1515) berpusat antara Kerajaan Pasai dengan Kerajaan Aru. Kerajaan Batak[34] di mana Si Raja Tamiang yang juga ditemui dan digelari Raja Timur Raya oleh Mendes Pinto (1540).[35] Dia adalah seorang raja pemberani (ksatria) dan sering pergi ke laut. Dia pernah ‘menguasai’ kapal Frol de la Mar yang hancur dalam badai di lepas pantai negaranya, dan orang mengatakan dia sangat kaya. Ia menantu dari Raja Aru. (Tomé Pires, pp. 145-6). Begitu pula jauh sebelumnya, sekitar tahun 1500, berdiri Kerajaan Nagur di pantai Timur.

Joustra (1920) dalam De Bataks, in De volken van Nederlandsch-Indië in Monographieën (Suku Batak, di Bangsa-bangsa Hindia Belanda dalam Monograf), menyebut Tanah Batak dihuni oleh orang-orang dengan nama kolektif Batak, menempati sebagian besar bagian utara Sumatera. Bahkan lebih jauh, dari Pesisir Pantai Timur Sumatra, semua itu bisa disebut mulai dari dataran tinggi Langkat, Deli, Serdang, Batoe Bara, Asahan, Panai dan Bila. Batas-batas tidak dapat ditarik di Pantai Timur, karena di daerah perbatasan transisi antara satu dan yang lainnya berlangsung secara bertahap, pada dasarnya, lalu lintas antara berbagai orang, Batak dan Melayu.[36]

Francis Henry Hill Guillemard, (1908) dalam Malaysia and the Pacific Archipelagoes menyebut di sebelah selatan Aceh terdapat Tanah Batak, wilayah yang sangat luas, karena orang-orang dari ras ini membentang ke selatan hampir sejauh Gunung Ophir, hingga ke perairan hulu sungai Siak. Mereka pada dasarnya adalah orang pedalaman, orang-orang pegunungan, dan paling banyak bermukim di sekitar Danau Toba, yang mereka sendiri anggap sebagai tempat lahir ras mereka. Orang-orang di perbatasan Aceh dikunjungi oleh ekspedisi Pemerintah Belanda pada tahun 1891, dan ditemukan mendiami daerah yang sangat luas, sebagian besar ditutupi oleh rumput lalang dan berpotongan dengan jurang yang dalam.[37]

Menurut Francis Henry Hill Guillemard, orang-orang yang lebih beradab, dan terutama yang berada di sekitar Danau Toba, adalah petani yang baik dan paham bekerja dengan besi. Mereka menenun dan mengecat kapas, membuat perhiasan dan keris, yang sering kali merupakan pengerjaan yang indah, dan membuat tembikar; tetapi keterampilan mereka terutama ditunjukkan dalam pembangunan rumah mereka, banyak di antaranya bertingkat dan dengan kayu berukir.[38]

Dr. R. Römer (1914) dalam Bijdrage tot de kennis der Bataks (Kontribusi untuk pengetahuan orang Batak) mengatakan: “Awalnya orang Batak tampaknya telah hidup sejauh pantai Samudera Hindia dan Selat Malaka.”[39]

Ph.C.A.J. Quanjer (1917) dalam Volkenkunde van Ned. Oost-Indië, pada subjudul Sumatra menyebut Suku Batak dan Aceh tinggal di Utara. Suku Batak tinggal di Tapanoeli, Deli dan daerah sekitarnya. Mereka sebagian masih kafir, tetapi Kekristenan semakin meningkat, baik di Barat maupun di Timur. Di wilayah perbatasan, Islam sudah mendapatkan pijakan, tetapi sedikit yang diketahui tentang perluasannya. Di pedalaman Utara hidup orang-orang Gayo dan Alas.[40]

Profesor Pieter Johannes Veth (1861) dalam Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië I (Kamus Geografis dan Statistik Hindia Belanda I) menyebut pada zaman dahulu nama Batta digunakan untuk bagian utara Sumatera, yang meliputi kerajaan Achin, Pedir, Pasei, Asahan dan Delli.[41] Kemudian dalam perkembangan berikutnya, banyak imigran berdatangan, terutama orang-orang Melayu dari Siak dan Malaka, disusul orang-orang Jawa pada zaman Hindia Belanda.

Pada tahun 1861, Pieter Johannes Veth menyebut Ria, desa di pantai timur Sumatera, bentang alam Bedagei, dihuni oleh Batak.[42] Bandar Bila, desa di pesisir timur Sumatera, juga disebut Batta-Landen, kabupaten Bila, di tepi kiri sungai Bila.[43] Pada tahun 1861 tersebut, Pieter Johannes Veth dalam Kamus Geografis dan Statistik Hindia Belanda I (A-J) dalam entri Batta Landen, mendeskripsi Tanah Batak sbb:

“Batta Landen, atau Tanah Batak, wilayah di utara Sumatera, di bagian yang terletak di antara garis katulistiwa dan 2 ° 30 ‘N. Br., dengan pengecualian beberapa pemukiman Melayu di muara sungai di sebelah pantai Timur dan barat. Batasnya adalah Achin di utara dan Rau di Barat Laut dan Menangkabo.

Batta Landen diserahkan ke Belanda pada tahun 1821. Mereka terbagi dalam beberapa kabupaten, di antaranya Angkolah, Mandaheling, Tobah, Boeroemon, Pertibi, Padang Lawas, Tamboesei, Hoembang Sinambila, Palampoengan, Lubu dan Manambing menjadi yang utama. Tanah Batak juga dibagi menjadi tiga kerajaan, yaitu: Simamore, Batta Salindong dan Boetar. Luas wilayahnya diperkirakan 213 mil persegi dan populasi 311.860 jiwa. Negara ini berpotongan (dipisahkan) dengan beberapa sungai. Di tengah-tengahnya terdapat Danau Tobah yang indah, di tepiannya yang paling populer terletak di distrik-distrik terpadat. Gunung-gunungnya tidak tinggi, yang tertinggi 4.000 hingga 6.500 kaki di atas permukaan laut.

Hasil dari tanah tersebut adalah: beras, kamper, kemenyan, kapas, nila, gambir, cassia, belerang dan emas. Kuda Batak disebut sangat dicari. Namun, ekspor kuda sangat kecil, karena dagingnya dimakan oleh orang Batak.”[44]

Tahun 1869, Pieter Johannes Veth menyebut Tanah Batak mencakup Tandjong Balam dan Tandjong Intan, ladang di Sumatra, di tepi kanan Simpang Kanan. Tandjong Pinggang, ladang di Sumatra, di Tanah Batak, di tepi kiri Simpang Soelambi. Juga Tanah Mérah, dua desa di Sumatera, di Tanah Batak, satu di kanan dan satu di tepi kiri Simpang Kanan, dipimpin seorang Panghulu. Juga Tandjong Adji, bukit di Sumatera, di tanah Batak, lanskap Pakpak, di tepi kanan Simpang Soelambi; Serta, Tandjong Agam, Gunung Sumatera, di Residen Tapanoeli, Kabupaten Pakanten. Juga Tanah Uroeng, lanskap di Sumatera, di Tanah Batak.[45]

Serta daerah Singkel. “Simpang Sinoendang atau Soeak Troesan, sungai di Sumatera yang naik dari dataran tinggi Pakpak di tanah Batak, melebar melalui bentang alam dan lebih jauh ke barat untuk menyatu dengan Simpang Soelambi dan membentuk Simpang Kanan. Pemandangan Simpang Sinoendang yang terletak di sepanjang sungai ini terletak di sebelah timur Singkel dan selanjutnya ditutup oleh negara-negara Batak. Permukaannya meliputi 23 kutub persegi Sumatera dan memiliki populasi, menurut tebakan, 400 jiwa. ….. Simpang Soelambi, sungai di Sumatera, di Tanah Batak, yang memberi nama pada lanskap yang melebar. Naik lebih ke Utara daripada Simpang Sinoendang. Bentang alam, di sebelah timur Singkel, berukuran 24 kutub Sumatera dan berpenduduk 300 jiwa. Dipimpin oleh seorang Rajah, yang telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Pemerintah selama berabad-abad. Tanahnya berbukit dan jalan setapaknya cukup bagus. Kerajaan mineral, tumbuhan dan hewan mirip dengan yang ada di Simpang Sineondang.”[46] Aik Bakaroe, sungai di Sumatra, di Batta Landen. Sumbernya berada di pedalaman Singkel, di pegunungan Dairi dari ujung utara Danau Toba.[47]

Gerard Jansen (1934) dalam De Andere Helft, geloof en gebruiken van onze Oostersche stadgenooten (Separuh Lainnya, kepercayaan dan adat istiadat sesama warga Timur kita), mengatakan pantai timur Sumatra telah menarik banyak imigran, baik dari Hindia Timur dan dari negara-negara sekitarnya, dalam tiga perempat abad sejak budaya yang didorong Barat mulai muncul. Sejauh ini jumlah penduduk yang ada saat itu, orang Melayu, yang tinggal di muara sungai dan orang Batak yang lebih banyak jumlahnya di daratan, sekarang jumlahnya jauh lebih sedikit. Kemudian, para imigran pribumi, orang Jawa, merupakan jumlah terbesar, kebanyakan mantan pekerja kontrak, atau keturunan mereka.[48]

Akhirnya, Suku Batak lebih dikenal yang mendiami wilayah sekitar Danau Toba. Andrew Tavarelli menyebut Suku Batak menempati tanah Sumatera Utara di dalam dan sekitar Danau Toba. Pulau Samosir, di Danau Toba, diyakini sebagai rumah nenek moyang Batak Toba yang menganggap diri mereka sebagai kelompok suku asli Batak. Batak dibagi menjadi subkelompok Pakpak, Toba, Karo, Angkola, Mandailing dan Simalungun.[49]

Eric M. Oey (1991) editor buku Sumatra, Island of Adventure dalam kata pengantar menyebut, ditemukan di sini (Sumatra) adalah beberapa masyarakat Indonesia yang paling dinamis. Orang Aceh di utara, misalnya, adalah Muslim yang taat yang terkenal karena perlawanan sengit mereka terhadap pemerintahan Belanda. Orang Minangkabau di Sumatera Barat telah bermigrasi ke seluruh Indonesia dan saat ini membentuk elit ekonomi dan intelektual di banyak daerah. Kelompok terbesar di Sumatera, orang Melayu, adalah pedagang pelayaran besar di Asia pada zaman pra-modern, dan bahasa mereka menjadi dasar bahasa nasional Indonesia dan Malaysia. Last but not least, (terakhir, tetapi tidak kalah penting) orang Batak di dataran tinggi utara di sekitar Danau Toba adalah kelompok bangsa yang paling banyak akal dan flamboyan.[50]

Dalam Turiturian Silsilah Si Raja Batak, disebutkan bahwa orang Batak pertama yang membuka perkampungan di pesisir Timur Tanah Batak Raya adalah Haro Si Nambeuk. Kisahnya, Si Raja Batak mempunyai dua putera, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon mempunyai tiga putera yakni Sori Mangaraja, Raja Asiasi atau Raja Kacikaci yang membuka kampung (kerajaan) di Haro (Karo) sehingga digelari Si Haro; dan Raja Sangkar Somalindang, membuka kerajaan di Pakpak.

Raja Asiasi (Si Haro) mempunyai dua putera, yakni Raja Haro (Raja Karo) dan Si Nambeuk yang juga disebut Haro Si Nambeuk,[51] yang keturunannya diperkirakan mendirikan kerajaan Haru (Aru) dan menjadi leluhur Sultan Deli.[52]

Emanuel Francis (1859) seorang Ksatria Ordo Singa Belanda, mantan Presiden Bank Jawa, dan Kepala Pegawai Negeri Sipil Hindia Belanda dalam memoarnya (1815-)1854 dalam sub-bab Geschiedenis, zeden en gewoonten der Batta-volken menggambarkan sejarah, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Batak, yang masih relatif sama di seluruh teritorial (puak) Batak sebelum masuknya Islam;[53] seperti adat kebiasaan Angkola-Mandailing dalam pesta atau jamuan, dan pengorbanan (pameleon) pada masa lampau, ketika mereka belum bersentuhan dengan sekte Padri, berupa babi, tetapi sekarang biasanya kerbau atau kambing….. Mereka yang langsung diperintah oleh kaum Padri semakin membenci sekte (kepercayaan Batak) itu, karena pada waktu itu mereka telah membunuh semua babi dan dengan demikian merampas hak kaum Batak untuk mendapatkan makanan yang bermanfaat dan disukai.[54] Juga kebiasaan adat Batak ketika seseorang meninggal, ia diberi penghormatan yang terbesar,… mayatnya dipeluk oleh para wanita yang menangis;… jenazah dikenakan pakaian terbaiknya dan dibalsem dengan beberapa herbal dan kapur barus. …. Peti matinya tetap terbuka dan dipajang selama beberapa hari; Kematian diumumkan di mana-mana dan beberapa kerbau disembelih.[55]

Demikianlah secara singkat catatan sejarah tentang wilayah Tanah Batak Raya, yang mencakup seluruh wilayah Propinsi Sumatera Utara saat ini, bahkan mencakup wilayah Tamiang, Gayo dan Alas, yang saat ini masuk wilayah Propinsi Aceh. Maka sangat tepat ‘pandangan nasional’ yang menyebut ‘orang Batak’ sebagai ‘orang Medan’. Karena memang sejarahnya, Medan dan seluruh Pantai Timur Sumatera Utara adalah Tanah Batak Raya; Serta kota Medan sendiri didirikan oleh orang Batak yakni Guru Patimpus Sembiring Pelawi; Dalam kisah yang hidup di tengah masyarakat Batak yang tinggal di pusat Tanah Batak (Toba) menyebut Guru Patimpus, sebagai keturunan dari Raja Sisingamangaraja I dari puteranya Tuan Si Raja Hita Sinambela, bergabung dengan Merga Sembiring (Sembiring Pelawi).

Alkisah, tarombo Raja Sisingamangaraja I mempunyai dua putra, yakni Tuan Mandolang (Raja Tinaruan) dan Tuan Si Raja Hita. Putra pertama Tuan Mandolang, dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja II menggantikan ayahnya. Sementara putra kedua, Tuan Si Raja Hita, bersama pengikutnya berpamitan untuk mendirikan kerajaaan baru di negeri lain. Mereka tiba di Gunung Si Bayak, dataran tinggi Karo, bernama kampung Haro (Tano Haro), Sepuluh Dua Kuta serta membuka marga baru (Belawi, Pelawi) kemudian bergabung dengan Sembiring. Cucu (keturunan) sulung Tuan Si Raja Hita Sembiring (Sinambela-Pelawi) bernama Timpus. Timpus seorang petualang yang karena kehebatan kesaktiannya dipanggil orang Guru Patimpus (Guru lebih sakti dari Datu); Kemudian mendirikan perkampungan di sebuah tempat strategis yang terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura yang dinamainya Medan. Maka tepat, ‘sapaan halus’ orang Batak adalah orang Medan, orang Medan adalah orang Batak![56] Maka dalam konteks ini usulan pembentukan Propinsi Tapanuli sangat berpotensi penyimpangan sejarah, memecah Tanah Batak Raya, seperti yang dilakukan kolonialis Belanda, memecah-belah Tano Batak Rea dalam dua gubernemen Timur dan Barat, yang merupakan strategi politik devide et impera, yang pada awalnya juga sebagai upaya blokade (isolasi) terhadap Tanah Batak Merdeka (De Onafhankelijke Bataklanden) sejak 1830, yang kemudian sepenuhnya dianeksasi setelah wafatnya Si Singamangaraja XII (17 Juni 1907).

Penulis: Ch. Robin Simanullang, Cuplikan Buku (Trilogi Omnibus) HITA BATAK A Cultural Strategy, Jilid 1, Bab 1.4, halaman 88-103

Footnotes:

[1] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1861: Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië I, bewerkt naar de jongste en beste berigten; Eereste Deel A-J, Amsterdam: P.N. van Kampen, b.126.

[2] Whitten, Anthony, 1991. A Vast Island of Dramatic Contrasts; in Sumatra, Island of Adventure. Lincolnwood, Illinois: Passport Books, p. 18.

[3] Kowal, Johannes, 1922: Berichte über Sumatra bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Schlesischen Friedrich- Wilhelms-Universität zu Breslau. Promotion 26 Juli 1922; Wüstegiersdorf (Głuszyca): M. Jacob, s. 6.

[4] Loeb, Edwin M., 1935: Sumatra: Its History and People, p.20.

[5] Ptolemy, active 2nd century; Munster, Sebastian (editor); Pirckheimer, Willibald (translator); Petri, Heinrich (printer), 1540: Geographia Vniversalis, Vetvs et Nova, Complectens Claudii Ptoloemaei Alexandrini Enarrationis Libros VIII.

[6] Polo, Marco (1254-1323?); Wright, Thomas (ed), 1886: p.365-376.

[7] Groeneveldt, W.P. 1870: Historical Notes on The Malaya Archipelago and Malacca, Compiled From Chinese Sources, p. 85

[8] Barbosa, Duarte, 1518, Dames, Mansel Longworth (edited and annotated), 1918: The Book of Duarte Barbosa, Translated from the Portuguese text by the Royal Academy of Sciences at Lisbon (1812), Vol-II, Second Series, No. XLIX, London: The Hakluyt Society, p.188.

[9] Pires, Tome, 1468-1540; Armando Cortesao (Editor), 1944: The Suma Oriental of Tome Pires (1512-1515) and The Book of Francisco Rodrigues (1515), Second Series No. LXXXIX, Volume I, London: The Hakluyt Society, p.135.

[10] Kowal, Johannes, 1922: s. 29.

[11] Kowal, Johannes, 1922: s. 29-30.

[12] Kowal, Johannes, 1922: s. 30.

[13] Kowal, Johannes, 1922: s. 31.

[14] Kowal, Johannes, 1922: s. 32.

[15] Kowal, Johannes, 1922: s. 32.

[16] Kowal, Johannes, 1922: s. 31-33.

[17] Bastian, Adolf, 1898: Lose Blätter aus Indien III; Batavia: Albrecht & Co, s.11-12*

[18] Bastian, Adolf, 1898: s.12*

[19] Bastian, Adolf, 1898: s.12*

[20] Kowal, Johannes, 1922: s.12.

[21] Nieuwenhuis, A.W. Prof. Dr, 1915: Die Veranlagung der Malaiischen Völker des Ost-Indischen Archipels; in Internationales Archiv für Ethnographie, Band XXII, Mit XXXIV Tafeln.; Leiden: E.J. Brill; Paris: Ernest Leroux; Leipzig: C.F. Winter’sche Verlagshandlung; London: Trübner & Co. (Lima.), s.173.

[22] ‘Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien, haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent, …’.

[23] Harahap, Akhir Matua,2019: Sejarah Batak Kuno di Sumatera Utara: Mengapa Melayu Tidak Dikenal? Ada Benarnya Medan Disebut Batak, http://akhirmh.blogspot.com/2016/06/sejarah-batak-kuno-mengapa-tidak.html.

[24] Harahap, Akhir Matua,2019.

[25] Radermacher, J.C.M., 1787: Beschryving van Het Eiland Sumatra, in Zo Verre Het Zelve tot Nog toe Bekend Is; in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, Derde Deel; Rotterdam: Reinier Arrenberg; Amsterdam: Johannes Allart; Batavia: Egbert Heemen, b.13..

[26] Ypes, W.K.H., 1932: b.71.

[27] Radermacher, J.C.M., 1787: b.14-15.

[28] Marsden, William, FRS, 1783 (1811): p.365-366.

[29] Ruyter-van der Feer, R. de, ca.1938: Wat Is Dat? De Encyclopedie voor Jongeren, Tweede Druk, Baarn: Hollandia-Drukkerij NV, b.156.

[30] Ruyter-van der Feer, R. de, ca.1938: b.156.

[31] Groeneveldt, W.P., 1877: p. 85-97

[32] Groeneveldt, W.P., 1877: p. 96-97; Kowal, Johannes, 1922: s. 36.

[33] Groeneveldt, W.P. 1877: h. 94-95

[34] Dalam catatan perjalanan Marco Polo (1292) Kerajaan Aru tidak disebutkan, tetapi mengindikasikan adanya 8 (delapan) kerajaan di Pulau Sumatra antara lain Ferlec (Perlak), Fansur (Barus), Basman (Peusangan, di daerah Bireuen sekarang), Samudera (Pasai) dan Dagroian (Pidie). Dan sumber lain menambahkan Lambri (Lamuri) dan Battas (Batak).

[35] Pinto, Mendes, 1540: The Travels of Mendes Pinto, transl. Rebecca Catz, Chicago: University of Chicago Press, 1989, p. 2.

[36]Joustra, M., 1920: De Bataks, b.121.

[37] Guillemard, Francis Henry Hill, 1908: Malaysia and the Pacific Archipelagoes (Second Edition, Revised by A.H. Keane); Australasia Vol.II, London Edward Stanford, p.186-187.

[38] Guillemard, Francis Henry Hill, 1908: p.187.

[39] Römer, R. dr, 1914: b.21!.

[40] Quanjer, Ph.C.A.J., 1917: Volkenkunde van Ned. Oost-Indië, Weltevreden, Batavia: Visser & Co., b.4.

[41] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1861: b.125.

[42] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1869: b.882 dan 40.

[43] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1861: b.66.

[44] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1861: b.125.

[45] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1869: b.877-887.

[46] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1869: b.882 dan 333-334.

[47] Veth, Pieter Johannes, Prof, 1861: b.9.

[48] Jansen, Gerard, 1934: De Andere Helft, geloof en gebruiken van onze Oostersche stadgenooten, Medan: Köhler & Co, b.9.

[49] Tavarelli, Andrew, 1989: The Voice of The Spirits, Indigenous Art of Indonesia, Boston College Art Gallery October 2- December 1, 1989.

[50] Oey, Eric M. (Ed.), 1991. Sumatra, Island of Adventure. Lincolnwood, Illinois: Passport Books. p.17.

[51] Warneck, Johannes, 1906: s.246-247; dan Turiturian Raja Kores Simanullang, 1959.

[52] Middendorp, W., 1929: Oude verhalen, een nieuwe geschiedbron; in Feesbundel Deel II; Digital Library of India Item 2015.281403, b.158.

[53] Francis, Emanuel, 1859. Herinneringen uit den Levensloop van een Indisch’ Ambtenaar van 1815 tot 1854. Derde Deel. Eerste Stuk. Batavia: H. M. van Dorp, blz. 78-87.

[54] Francis, Emanuel, 1859. Herinneringen, blz. 78-80.

[55] Francis, Emanuel, 1859. Herinneringen, blz. 83-84.

[56] Simanullang, Ch. Robin, Drs: 2017: Kota Medan, Nama Putera Ibrahim, Berita Sejarah, Majalah Berita Indonesia, Edisi 97, Jakarta: Berita Satria Wiratama.