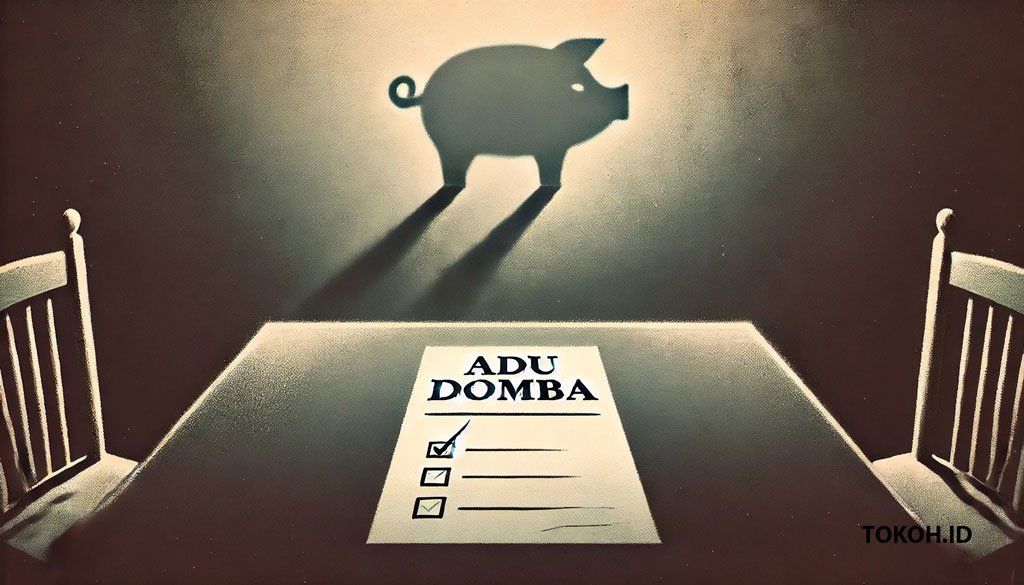

Saat Pers Diteror, Prabowo Memilih “Adu Domba”

Kepala babi dan bangkai tikus dikirim ke kantor berita, tapi negara tak berdiri tegak. Presiden Prabowo hanya menyebut “adu domba,” sebuah frasa ringan di tengah ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Tak ada kecaman, tak ada sikap tegas, hanya ruang abu-abu yang membiarkan rasa takut mengendap. Padahal, saat satu media diteror, seluruh demokrasi diuji nyalinya. Dan negara memilih diam – dibungkus narasi yang setengah hati.

Ketika redaksi Tempo menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala, dunia pers Indonesia bukan hanya dibuat bergidik. Ia juga dibuat bertanya: sejauh mana negara hadir ketika kebebasan pers dipukul secara simbolik?

Presiden Prabowo akhirnya bicara. Ia menyebut bahwa itu adalah upaya untuk “mengadu domba.” Kalimat itu muncul dalam forum wawancara terbuka bersama tujuh jurnalis senior – forum yang memperlihatkan sisi Prabowo yang komunikatif, reflektif, bahkan empatik. Namun dalam kasus ini, sikapnya terasa terlalu hati-hati, terlalu diplomatis, terlalu… biasa.

Karena ini bukan sekadar gangguan. Ini bukan sekadar ekspresi amarah terhadap pemberitaan. Ini adalah teror yang ditujukan pada kerja jurnalistik – yang jika dibiarkan, bisa mengancam siapa saja yang bekerja menyampaikan kebenaran.

Kita boleh tidak selalu sepakat dengan isi Tempo. Kita boleh mengkritik gaya editorialnya. Tapi saat sebuah kantor berita menerima kiriman kepala binatang mati, kita sedang dihadapkan pada ancaman terhadap semua ruang kebebasan.

Hari ini yang diteror adalah Tempo. Besok bisa Kompas, Narasi, Detik, atau bahkan kantor berita daerah yang tak punya akses perlindungan. Maka yang diserang bukan Tempo – tapi prinsip bahwa media bebas dan merdeka adalah fondasi demokrasi.

Di titik ini, negara seharusnya tidak berdiri di tengah. Negara harus berdiri di depan. Bukan untuk membela satu media, tapi untuk membela hak semua media agar tidak diteror.

Dalam tiga jam wawancara tanpa sensor itu, publik menyaksikan Prabowo yang baru. Yang mencoba menjadi presiden penuh empati. Yang menolak narasi konfrontatif. Tapi dalam kasus Tempo, sikap itu justru terasa hambar.

Ia menyebut bahwa kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, teledor dalam komentarnya soal kepala babi (“dimasak saja”). Ia juga mengatakan bahwa stafnya masih belajar. Tapi ia tidak menyampaikan kalimat tegas bahwa aksi tersebut adalah bentuk intimidasi yang tak bisa ditoleransi.

Presiden tidak wajib memihak media. Tapi presiden wajib berpihak pada kebebasan menyampaikan kebenaran.

Apa yang seharusnya dikatakan seorang kepala negara dalam situasi seperti ini? Sebenarnya tidak rumit. Yang dibutuhkan publik hanya satu kalimat tegas:

“Saya mengutuk tindakan teror terhadap Tempo. Itu bukan cara kita menyampaikan ketidaksetujuan. Siapa pun pelakunya, negara akan menindak tegas.”

Kalimat itu tidak perlu panjang. Tapi pesannya kuat: bahwa demokrasi punya pagar, dan pagar itu akan dijaga.

Sayangnya, yang keluar justru narasi tentang adu domba. Sebuah istilah yang cenderung merelatifkan, bukan melindungi. Seolah-olah serangan itu tidak penting untuk ditindak, karena bisa jadi hanya provokasi biasa.

Kontras dengan sikap yang ditunjukkan sejumlah kepala negara lain dalam kasus serupa. Presiden Emmanuel Macron, misalnya, setelah tragedi Charlie Hebdo yang menewaskan belasan jurnalis dan staf editorial, menyebutnya secara eksplisit sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apa pun. Ia bahkan memimpin aksi solidaritas nasional bersama jutaan warga Prancis.

Presiden Joe Biden di Amerika Serikat juga secara konsisten mengeluarkan pernyataan keras terhadap intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam beberapa kasus, termasuk pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, ia menyebut pembungkaman pers sebagai “tindakan yang melawan nilai paling dasar demokrasi.”

Bahkan Presiden Joko Widodo, dalam berbagai peringatan Hari Pers Nasional, menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi dan menyatakan bahwa pemerintahannya mendukung kerja jurnalis. Meskipun dalam praktiknya sikap itu kadang dipertanyakan, pernyataannya tetap muncul dalam bahasa yang jelas – tidak abu-abu.

Dan inilah yang membedakan. Karena dalam kasus Tempo, publik melihat Prabowo bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai simbol negara yang sedang diuji: apakah ia berdiri di belakang demokrasi, atau sekadar berdiri di belakang narasi moderat.

Dari sisi karakter, Prabowo ingin tampil sebagai presiden yang tulus. Ia bicara soal anak lapar, dapur desa, dan kesetaraan makan di sekolah. Tapi ketulusan sosial tidak cukup untuk menghadapi intimidasi politik terhadap pers.

Dalam banyak hal, Prabowo tampil simpatik. Tapi justru karena itu, publik berharap lebih. Ketika telur rebus menjadi simbol solidaritas sosial, seharusnya kepala babi menjadi simbol perlawanan terhadap teror.

Hari-hari ini, kebebasan pers tidak selalu diserang dengan peluru atau sensor resmi. Ia diserang dengan cara yang simbolik, menjijikkan, dan membuat jurnalis merasa sendirian.

Dan jika negara tidak bersuara lantang, maka yang akan menang adalah rasa takut.

Presiden Prabowo mungkin tidak berniat mengabaikan ancaman itu. Tapi diam atau bicara setengah adalah bentuk lain dari kekosongan sikap.

Dan masyarakat sipil tidak butuh pemimpin yang hanya mengerti makna kata adu domba. Mereka butuh pemimpin yang mengerti makna mendalam dari sebuah kalimat sederhana: “Kami bersama pers.” (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)