[BUKU] – Buku Ensiklopedi Nurcholish Madjid, menggambarkan keluasan dan kedalaman pengetahuan Nurcholish Madjid (yang sangat “ensiklopedis” sebagai intelektual), juga kreativitasnya sebagai cendikiawan yang tanpa pamrih dan keberanian moralnya yang nothing to loose. Cak Nur tampil dengan gagasan-gagasan yang segar dan membebaskan.

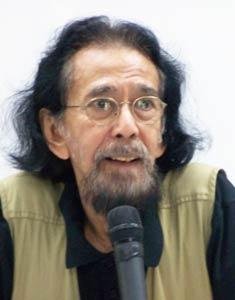

Buku ini diterbitkan Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, 2008. Menurut Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, penerbitan buku ini sebagai bagian dari pengejawantahan komitmen Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun yang bermoto: Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Syaykh menjelaskan pendidikan itu mencerahkan segaligus dicerahi.

Syaykh Panji Gumilang mengibaratkan penerbit buku ini (Al-Zaytun) sebagai pembawa obor. Siapa pun yang membawa obor akan bisa menerangi orang lain dan diri sendiri. “Jadi hitung-hitung kita bawa obor ini, sehingga kita bisa jalan dan orang lain juga bisa jalan,” jelas Syaykh Panji Gumilang.

Ke depan, menurut Syaykh, Al-Zaytun juga akan menerbitkan pemikiran dan karya tokoh yang lain. “Sebab Indonesia ini bukan hanya Cak Nur,” ujar Syaykh.

Buku berjudul Ensiklopedi Nurcholish Madjid, dan subjudul Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, ini diterbitkan dalam empat jilid dengan ketebalan lebih 4.000 halaman. Disunting oleh Budhy Munawar-Rachman dengan Tim Editor Ahmad Gaus AF, Taufiq MR, M. Ilham, Ali Noer Zaman, Moh. Syu’bi, Dede Iswadi, dan Eko Wijayanto. Pihak keluarga Prof. Dr. Nurcholis Madjid bersama penyunting dari Paramadina mempercayakan sepenuhnya penerbitan buku ini kepada Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun. Sementara untuk pendistribusiannya dipercayakan kepada PT Sarana Mangunkarsa.

Dicetak dan diterbitkan dengan hard cover, Ensiklopedi ini didisain dengan satu entri dapat dibaca satu menit. Dengan membaca satu entri akan dirasakan “one minute enlightenment” (pencerahan satu menit). Satu entri mana pun yang Anda baca, Anda akan meraih pencerahan pikiran. Inilah karya yang menunjukkan bagaimana sang tokoh mengolah informasi yang sedemikian banyaknya menjadi pemikiran yang padat dengan pelbagai tema yang demikian luas. Sebuah mahakarya!

Menurut penyuntingnya, Budhy Munawar-Rachman, isi buku ini menempatkan Nurcholish dalam posisi yang unik sebagai seorang cendikiawan Muslim Indonesia. Menurut Budhy, rasanya mustahil memisahkan nama Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) dari pembicaraan tentang Islam di Indonesia atau bahkan tentang Indonesia secara keseluruhan.

Sejak hampir tiga dekade lalu, ketika usia Cak Nur masih relatif muda, beberapa makalah, buku dan disertasi doktor sudah ditulis orang mengenainya. Ia sendiri belum pernah menulis buku utuh – sampai akhir hayatnya kecuali barangkali Indonesia Kita. Namun sejumlah nonbook-nya, buku-buku kumpulan tulisannya, mendapat tanggapan sangat mengesankan. Beberapa di antaranya dicetak beberapa kali dalam waktu relatif singkat, mencerminkan makin luasnya apresiasi orang terhadap pikiran-pikirannya. Dan hingga kini, sikap dan pandangan-pandangannya masih terus didengar orang.

“Nurcholish Madjid memang salah satu anak bangsa Indonesia yang besar, dengan kontribusi yang juga besar. Itu bukan saja karena pada dirinya terkandung banyak unsur sejati kebangsaan Indonesia, tetapi juga karena dirinya pulalah unsur-unsur itu mendapatkan pencapaiannya yang amat tinggi, jauh lebih tinggi dari pencapaian pada umumnya rakyat Indonesia. Dan semuanya itu ia abdikan bukan bagi kepentingan kelompok terdekatnya, apalagi bagi kepentingannya sendiri, tapi bagi bangsa dan negara secara keseluruhan,” urai Budhy Munawar-Rachman.

Latarbelakang Keluarga

Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939, Nurcholish adalah contoh wakil kelompok terbesar rakyat Indonesia: kaum Muslim “santri. Dari kedua orang tuanya, ia mewarisi darah intelektualisme dan aktivisme dua organisasi besar Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh yaitu Masyumi yang “modernis” dan Nahdlatul Ulama (NU) yang “tradisionalis”. Perpecahan kedua organisasi itu pada tahun 1952, karena kepentingan-kepentingan politik, tidak menyebabkan Nurcholish—di masa muda dan dewasanya—untuk memillih salah satunya, melainkan malah “menggabungkan” dan mengembangkan sintesis antar keduanya ke wilayah kepedulian sosial-politik yang jauh lebih luas.

Hasil segala daya dan upaya itulah yang oleh beberapa sarjana dan pengamat belakangan ini disebut “neo-modernisme Islam”. Prinsip yang mendasarinya termuat dalam ungkapan bahasa Arab yang dengan penuh percaya diri sering dikutipnya, Al-Muhâfazhah ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhz bî al-jadîd al-ashlah (“Mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”). Dan semuanya itu tercermin dengan baik dalam semua sepak terjang dan pemikiran yang dilontarkannya, sejak muda—sebagai aktivis mahaisswa—hingga sekarang, ketika ia dijuluki “Guru Bangsa”.

Nurcholish kecil memperoleh pendidikan dasarnya di Madrasah al-Wathaniyyah yang diasuh langsung oleh ayahnya. Ia lalu melanjutkan pendidikan menengahnya di Pesantren Dar al- ‘?lum. Pesantren ini, berlokasi di Jombang, adalah salah satu pusat penting kaderisasi tradisionalisme Islam NU. Merasa tidak puas, ia kemudian minta kepada ayahnya untuk dipindahkan ke Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Meskipun mengkalim diri sebagai pesantren yang “non-sektarian” dan ingin “berdiri di atas semua golongan”, aspirasi keIslaman pesantren ini sangat jelas lebih dekat kepada modernisme Islam Masyumi.

Pada tahun 1962, Nurcholish hijrah ke Jakarta, ibukota negara, untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sebuah lembaga pendidikan tinggi yang dibangun pemerintah pasca-kemerdekaan untuk mendorong mobilitas vertikal kaum Muslim santri yang pendidikannya sangat terhambat di bawah kolonialisme. Pada masa inilah ia mulai berkiprah di organisasi kemahasiswaan: ia terlibat sangat aktif di Himpunan Mahasiswa (HMI), sebuah organisasi mahasiswa Islam “kota” yang didirikan pada tahun 1947.

Di organisasi inilah kemampuannya mulai menonjol. Pada tahun 1965, misalnya, ia menulis Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), rumusan doktrin ideologis HMI yang hingga sekarang masih dijadikan materi wajib dalam pengkaderan puluhan ribu anggotanya. Karena kemampuannya demikian menonjol (saat itu, ia antara lain menguasai bahasa Arab dan Inggris secara aktif dan bahasa Perancis secara pasif), ia terpilih sebagai Ketua Umum HMI untuk dua periode: 1966 – 1969 dan 1969 – 1971. Hingga saat ini, ia-lah satu-satunya Ketua Umum HMI yang terpilih dua kali.

Mungkin faktor inilah yang menjadikan namanya belakangan begitu melekat dengan HMI. Tapi sumbangan Nurcholish sebenarnya jauh dari berhenti di situ, melainkan malah baru bermula. Sumbangan terbesarnya justru terletak pada upayanya merumuskan apa yang mungkin dapat disebut sebagai “wajah Islam Indonesia”, upaya yang pada titik-titik tertentu sengaja ia lepaskan dari bendera HMI untuk menghindarkan organisasi itu dari kontroversi yang tidak perlu. Dalam upaya besar ini, Nurcholish mencurahkan hampir seluruh pikirannya untuk menyerasikan tiga tema besar yang selalu menyibukkannya: keislaman, kemodernan dan keindonesian. Inilah agenda pembaharuan pemikiran Islam yang dikibarkannya sejak dekade 1970-an hingga kini—dan memang dalam rangka ini pulalah ia beberapa kali terlibat dalam kontroversi besar.

Gagasan pembaharuan pemikiran Islam secara terbuka pertama kali dikemukakan Nurcholis ketika ia, pada tanggal 2 Januari 1970, menyampaikan makalah berjudul “Kaharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat” dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Di situ ia mengajukan pengamatan bahwa kaum Muslim Indonesia mengalami kemandegan dalam pemikiran keagamaan dan kehilangan “kekuatan daya-dobrak psikologis” (psychological striking force) dalam perjuangan mereka.

Indikasi penting kemandegan itu adalah ketidakmampuan mayoritas mereka untuk membedakan antara nilai-nilai transendental dengan nilai-nilai yang temporal. Bahkan ia menilai bahwa hierarki nilai-nilai itu sering diperlakukan terbalik: nilai-nilai yang transendental dipahami sebagai nilai-nilai yang temporal, dan sebaliknya. Akibatnya, tulisannya, “Islam (dipandang sebagai) senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis sederajat dengan menjadi tradisionalis”.

Untuk menghatasi hal ini, Nurcholis menganjurkan dilakukannya pembaharuan pemikiran dalam Islam. Di sini, kaum Muslim harus membebaskan diri dari kecenderungan mentransendensikan nilai-nilai yang sebenarnya profan. Selain itu, sebagai konsekuensi dari keyakinan mereka bahwa Islam itu bersifat kekal dan universal, ada kewajiban inheren bagi kaum Muslim untuk menampilkan pemikiran kreatif yang relevan dengan tuntutan-tuntutan zaman modern. Menurutnya, hal ini hanya dapat dicapai jika kaum Muslim memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membiarkan gagasan apa pun dikemukakan secara bebas. Lebih dari itu, mengingat kenyataan bahwa Islam memandang manusia secara alamiah berorientasi kepada kebenaran (hanif), maka kaum Muslim harus terbuka terhadap semua pandangan.

Ada banyak implikasi sosial dari pernyatan teologis Nurcholis di atas. Salah satunya yang terpenting adalah implikasi bahwa gagasan itu menolak sakralitas perkara-perkara seperti negara Islam, partai-partai Islam atau ideologi Islam. Dalam rangka ini, salah satu jargon terkenal yang dilontarkannya adalah “Islam Yes, Partai No!” Dengan jargon itu, ia antara lain ingin mendorong rekan-rekannya sesama Muslim untuk mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam dan bukan kepada lembaga-lembaga, bahkan pun jika lembaga-lembaga itu berlabel Islam. Inilah yang antara lain turut melumerkan stigma hubungan anatra Islam dan negara, yang sudah berlangsung lama di Indonesia.

Implikasi penting lain dari gagasan di atas adalah keharusan bagi setiap Muslim untuk tidak saja berlaku toleran dan pluralis, melainkan juga membela dan mengembangkan semangat toleransi dan pluralisme dalam segala hal. Semangat itu harus dikembangkan ke dua jurusan sekaligus: internal, kepada sesama kaum Muslim; dan eksternal kepada semua orang, bangsa Indonesia. Baginya, kebenaran mutlak hanyalah (milik) Tuhan—dan oleh sebab itu, klaim tertutup akan kebenaran diri sendiri sama saja dengan praktik menyekutukan Tuhan (syirk). Dalam konteks bangsa Indonesia dengan penduduk yang sangat beragam, gagasan ini sangat besar perannya dalam menumbuhkan semangat kerukunan anatar agama.

Pembaharuan Islam

Banyak kaum Muslim yang tersentak mendengar pernyatan pembaharuan Islam Nurcholis di atas, termasuk beberapa pemimpin Islam yang lebih tua di Indonesia. Dan dalam beberapa kesempatan, reaksi mereka terhadapnya sangat keras. Mereka, misalnya, menuduh bahwa ia sudah “dibeli” oleh pemerintah Orde Baru yang memang tengah melancarkan program depolitisasi Islam. Dalam nafas yang sama, ia juga dituduh telah “menjual” Islam kepada kelompok-kelompok non-Islam tertentu yang memang tengah tengah gencar melakukan deislamisasi dibanyak sektor.

Pada tingkat tertentu, reaksi dan tuduhan itu tidak sulit dipahami. Pertama, dalam makalah pembaharuan di atas, Nurcholish tampil berbeda dari dirinya yang dikenal orang sebelumnya. Ia, misalnya, tidak mengutip ayat-ayat al-Qur’an seperti yang dilakukannya ketika menulis NDP. Selain itu, ia juga menggunakan sejumlah istilah yang dengan mudah dapat disalahpahami orang sebagai ajakan kepada privatisasi agama, seperti istilah “sekularisasi”. Kedua, kondisi sosial dan psikologis pada umumnya kaum Muslim saat itu benar-benar jauh dari siap untuk menerima implikasi dari seruan pembaharuan di atas. Di atas sudah disinggung bahwa secara sosial-politik mereka tengah tertekan oleh berbagai program depolitisasi Islam pemerintah Orde Baru dan deislamisasi kelompok-kelompok non-Islam.

Terhadap berbagai reaksi dan tuduhan itu, Nurcholish hampir sama sekali tidak memberi tanggapan balik. Atas saran beberapa pihak, ia memilih diam. Tapi jika rekor intelektualisme dan aktivismenya dicermati, akan tampak jelas bahwa reaksi dan tuduhan itu benar-benar jauh panggang dari api. Pertama, Nurcholish sebenarnya tidak berubah. Seruan pembaharuannya adalah implikasi lebih lanjut dari ajaran monoteisme Islam (tawhîd) yang menjadi tema utama penulisan NDP dan pilar seluruh pemikiran keislamannya.

Jika dalam makalah di atas ia menggunakan istilah-istilah yang cukup vulgar untuk pendengaran kaum Muslim awam, itu karena ia tidak menduga bahwa makalahnya itu pada akhirnya akan menjadi konsumsi publik luas. Kedua, tuduhan bahwa ia sudah “dibeli” pemerintah gugur dengan sendirinya jika diperhatikan fakta bahwa ia sudah mengembangkan gagasan perlunya “oposisi loyal” di Indonesia sejak pemilu tahun 1971. Untuk mendukung gagasan ini pulalah ia, pada pemilu tahun 1977, berkampanye untuk kemenangan Partai Persatuan Islam (PPP). Sejalan dengan gagasannya tentang pembaharuan pemikiran Islam, hal itu dilakukan bukan terutama untuk mendukung sebuah lembaga dengan label Islam, melainkan untuk menjadikan partai itu relatif lebih kuat dan dapat menyeimbangi dominasi Golongan Karya (Golkar), partai pemerintah di parlemen.

Hingga kini, Nurcholish tetap konsisten dengan pandangan-pandangannya di atas. Bahkan dapat dikatakan, pandangan-pandangan itu tampak memperoleh cara dan pola pengungkapan yang makin matang dan penuh belakangan ini – sejalan dengan makin matang dan penuhnya Nurcholish sebagai pribadi.

Setelah terlibat dalam kontroversi seputar pembaharuan yang cukup besar pada awal tahun 1970-an, Nurcholish memang memilih untuk “mundur” dari arena dan menyibukkan diri dalam bidang intelektual. Ia antara lain mendirikan Yayasan Kebajikan Islam Samanhudi dan memimpin majalah Arena, yang keduanya berpusat di Jakarta. Namun, yang penting dicatat dari aktivitasnya pada era ini adalah keterlibatannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebuah lembaga penelitian milik pemerintah dan berpusat di Jakarta. Ia sebenarnya bukanlah orang yang cocok untuk menjadi pegawai negeri (ia lebih sering “bolos kantor” dan bekerja di rumah), dan ia bekerja di LIPI karena lembaga itu tengah mempersiapkan proyek penelitian ini, dengan tema besar bekerjasama dengan Universitas Chicago, AS. Dalam proyek penelitian ini, dengan tema besar Islam and Social Change (“Islam dan Perubahan Sosial”, ia terpilih sebagai satu-satunya peneliti dari Indonesia – dan untuk itu ia harus menjadi pegawai LIPI.

Pertautannya dengan Universitas Chicago, salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di AS, di atas belakangan terbukti cukup memainkan peran dalam mematangkan Nurcholish sebagai pemikir dan pembaru. Terkesan oleh kemampuan Nurcholish, universitas itu menawarkan beasiswa pasca-sarjana kepadanya—sebuah tawaran yang, sekalipun dengan antusias diterimanya, baru dapat dijalaninya setelah ia selesai berkampanye untuk PPP pada pemilu tahun 1977.

Di Universitas Chicago, Nurcholish pertama-tama belajar ilmu politik. Setelah merasa cukup, ia pindah ke bidang studi keislaman, dan di sinilah ia berjumpa dengan almarhum Fazlur Rahman, salah seorang pemikir Islam paling berpengaruh di abad ini. Di bawah bimbingan guru besar asal Pakistan ini, Nurcholish lalu menulis disertai mengenai pemikiran Ibn Taymiyyah, tokoh yang dianggapnya sebagai mbah-nya pemikir pembaharuan di dunia Islam.

Sekembalinya dari AS, bersama rekan-rekannya, Nurcholish membentuk Yayasan Wakaf Paramadina (1986). Lewat yayasan ini, ia membidik sasaran publik yang lebih tegas: kaum Muslim menengah kota yang selama ini kurang tertampung minat dan kepentingan religiusnya—karena pola, bentuk dan kandungan inteletual para dai “tradisional” dirasakan kurang memadai. Selain menyelenggarakan kursus-kursus regular dan diskusi bulanan tentang tema-tema keislaman, yayasan ini juga menerbitkan buku-buku baik karangan asli maupun terjemahan.

Sekarang, setelah berusia lebih dari satu dekade, yayasan di atas telah berkembangan pesat. Yayasan ini dapatlah dikatakan sebagai kaki paling kukuh dengan apa Nurcholish, dengan dukungan banyak rekan lain yang sepandangan dengannya, menggerakkan agenda-agenda pembaharuannya. Belakangan, yayasan itu mulai ke jalur pendidikan formal dengan mendirikan Universitas Paramadina.

Bahwa Nurcholish kini mempertajam sasaran dakwahnya keapada kelas menengah Muslim, itu memang sepenuhnya by design. Menurutnya, kelompok itulah yang paling potensial untuk menggerakan perubahan di Tanah Air. Bahwa posisi sosial, ekonomi dan politik mereka kini masih sangat lemah, masih sangat rebtan untuk di intervensi negara, ia sepenuhnya menyadarinya. Tapi, baginya, merekalah satu-satunya harapan masa depan—dan itulah sebabnya ia berusaha keras, dalam tiap kesempatan dan lewat berbagai cara, untuk memperkuat posisi mereka. Bahwa jumlah mereka di Indonesia masih di Indonesia masih sangat kecil, ia juga sepenuhnya menyadarinya – dan itulah sebabnya ia berusaha untuk memperbanyaknya, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada padanya.

Nurcholish memang bukan seorang pemikir dengan gairah revolusioner yang menggebu. Ia tidak mempunyai akibat-akibat akhir yang positif dari perubahan yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan dengan jalan kekerasan. Sebisa mungkin, menurutnya, perubahan harus dilakukan secara smooth dan damai. Itulah sebabnya ia memandang penting pembentukan opini (opinion marking) untuk meningkatkan kesadaran sosial dan politik rakyat, meskipun diperlukan tingkat kesabaran cukup tinggi untuk melihat implikasi kongkretnya. Dengan kemampuan lisan dan tulisan yang sama tangguhnya, ia terus memberikan ceramah, mengajar dan menulis di berbagai tempat. dan karena makin percaya akan pentingnya faktor internasional dalam menentukan perkara-perkara domestik, ia juga rajin mengemukakan pikiran-pikirannya diluar negeri, menjadikannya salah satu dari segelintir kecil “juru bicara” cendikiawan Indonesia di forum internasional.

Memasuki dekade 1990-an, daya desak pemikiran dan aktivitas Nurcholish terasa makin kuat, dengan lingkup yang makin luas pula. Ia bersedia duduk sebagai pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), organisasi yang disebut-sebut dekat dengan pemerintah, bahkan bersedia merumuskan khittah-nya, tetapi tetap sangat tampak bahwa ia mengambil jarak darinya bahkan kadang mengemukakan kritik keras dan terbuka terhadapnya. Ia terus mempromosikan gagasan “oposisi loyal” yang tidak populer dikalangan pemerintah, betapapun ia cukup tegas menekankan aspek “loyal” dari gagasan itu.

Ia menjadi anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga yang dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden (Kepres) tetapi segera berhasil merebut dukungan bahkan kepercayaan masyarakat berkat citra independensinya. Dan yang juga trida kalah penting, ia bersedia bergabung dalam Komite Independen Pengawas Pemilihan Umum (KIPP), sebuah organisasi yang dibentuk oleh unsur-unsur masyarakat yang hampir sepenuhnya non-Islam, praktis menjadikannya satu-satunya “sayap Islam” yang signifikan di lembaga kontroversial itu. Sekalipun dikritik keras bahkan oleh banyak teman terdekatnya, ia tetap berkukuh pada pendiriannya bahwa lembaga seperti ini penting untuk pendidikan poltik, untuk mengembangkan kultur peradaban (civility), dan untuk memperkuat masyarakat madani (civil society) di Indonesia.

Ringkasnya, Nurcholish adalah jenis orang yang ingin dekat dengan semua kelompok, tetapi tidak ingin lekat dengan mereka. Sebagai seorang muslim yang taat, ia percaya bahwa kemenagan Islam bukanlah kemenangan lembaga atau orang atau kelompok, sekalipun lembaga atau orang atau kelompok itu berlebel Islam. Baginya, kemenangan Islam adalah kemenangan ide, yakni ketika cita-cita keadilan (‘adâlah), kesamaan (musâwâh) dan musyawarah (musyâwarah) diupayakan sungguh-sungguh realisasinya di tingkat realitas.

Ensiklopedi Nurcholish Madjid

Ensiklopedi Nurcholish Madjid ini menggambarkan keluasan dan kedalaman pengetahuannya (yang sangat “ensiklopedis” sebagai intelektual), juga kreativitasnya sebagai cendikiawan yang tanpa pamrih dan keberanian moralnya yang nothing to loose, ia tampil dengan gagasan-gagasan yang segar dan membebaskan. Semuanya itu menempatkannya dalam posisi yang unik sebagai seorang cendikiawan Muslim Indonesia. Bahwa ia juga ditanggapi secara kontroversial, itu sepenuhnya sangat dimakluminya.

Malah baginya, kontroversi menjadi semacam hukum alam (sunnah Allâh) yang mustahil untuk terus harus dielakkan. Pada dirinya berlaku pepatah Inggris ini: “To avoid critism, do nothing, say nothing, and be nothing!” Dan ia tidak mau menjadi nothing—bukan karena ia mengharapkan sejenis popularitas, tetapi karena ia memandang bahwa itulah tugas yang harus diembannya sebagai hamba Allah.

Nurcholish adalah contoh par excellence bagi wajah kaum muslim santri, kelompok terbesar rakyat Indonesia. Dimulai dengan “proyek pembaruan pemikiran pada awal tahun ’70-an, memprakarsai pendidikan kultural bagi pembentukan kelas menengah kota yang lebih religius, hingga ikut mendorong demokratisasi di Indonesia. Nurcholish terus-menerus membakar bara transformasi dalam tubuh bangsa ini.

Komentar dan Pujian

Beberapa komentar dan pujian tentang NurCholish Madjid dan penerbitan buku ini: M. Syafi’i Anwar, Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism mengatakan Budhy Munawar-Rachman telah berhasil “menghadirkan” kembali sosok Cak Nur yang selalu mengampanyekan Islam yang ramah, yang sejalan dengan cita-cita kemanusiaan global, dan memahami Indonesia sebagai nation-state yang plural dan dinamis.

Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI mengatakan ia melihat bahwa pemikiran Cak Nur mendorong kita untuk terus membaca, menghormati orang lain dan saling toleransi dengan cara yang lebih bermartabat.

Sedangkan Indonesianis, Sidney Jones, menyebut Nurcholish sebagai orang luar biasa dari segala aspek, dan visi Cak Nur adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia kini betul-betul kehilangan tokoh besar.

K.H. Abdurrahman Wahid mengatakan Nurcholish Madjid selalu menekankan pentingnya mencari persamaan di antara semua agama dan semua kebudayaan. Sebab sikap memisahkan diri dari universalitas peradaban manusia hanya akan menyempitkan Islam itu sendiri.

M. Dawam Rahardjo, Cendekiawan menyebut Cak Nur adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang mampu dan sudah melaksanakan petunjuk Tuhan dalam surat Al-Nahl ayat 125 untuk menyeru manusia dengan pelajaran dan diskusi yang baik. Dia selalu bicara serius tentang topik yang dibahasnya.

Franz Magnis-Suseno, Rohaniwan dan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara menyebut Buku Cak Nur ini adalah sebuah publikasi yang perlu diperhatikan kaum cendekia Indonesia, sebab ia membuka cakrawala baru bagi penempatan agama dalam situasi masyarakat pluralis dalam rangka kemodernan.

Sementara Moeslim Abdurrahman, mengatakan gerakan Cak Nur adalah gerakan ide, diperlukan mekanisme yang bisa lebih efektif untuk menggerakkan kaki-kaki ide tersebut.

Masdar F. Mas’udi, Direktur P3M menegaskan sikapnya terhadap ide-ide pembaruan Cak Nur, hal mana ia hanya bisa mengatakan “setuju”, bukan karena secara pribadi ia dekat, tapi karena substansi dari pemikirannya itu sendiri.

Budayawan Emha Ainun Nadjib, mengemukakan Cak Nur mengumandangkan Islam secara Indonesia dan mendendangkan Indonesia secara Islam. Ia juga menjelaskan kemodernan dan Islam sampai tak bisa dibedakan lagi.

Pengamat Politik Saiful Muzani, mengatakan gagasan-gagasan keislaman Nurcholish Madjid selama ini terlihat konsisten, sistematis, utuh, dan terkait secara logis dengan persoalan kemodernan dan keindonesiaan.

Sementara Haidar Bagir, Dosen Islamic College for Advanced Studies [ICAS) Jakarta menegaskan bahwa betapa pun kontroversial, sulit meragukan keikhlasan dan concern almarhum Cak Nur untuk Islam dan Indonesia. “Sebuah harta karun ilham pemikiran, ilmu, dan kebijaksanaan,” ujarnya.

Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut Cak Nur telah mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Sumbangan Cak Nur yang sangat berarti adalah bagaimana Cak Nur belajar semua ilmu, kemudian diramu menjadi satu untuk kepentingan Indonesia.

Azyumrdi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegasakan Cak Nur lebih sekadar cendekiawan Muslim, Beliau juga seorang cendekiawan yang sangat nasionalis. Pemikirannya selalu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.

Mantan Menteri Agama RI M. Quraish Shihab, mengatakan perjalanan dan perjuangan Cak Nur dalam membangun dan mendidikamal ibadah yang akan sangat berilai.

Lebih lengkapnya tentang berbagai pemikiran dan pernyataan Nurcholish yang sangat “ensiklopedis” sebagai intelektual, sepantasnya Anda memiliki buku ini.

Penerbit:

Yayasan Pesantren Indonesia, Al-Zaytun,

Mekar Jaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia 45264