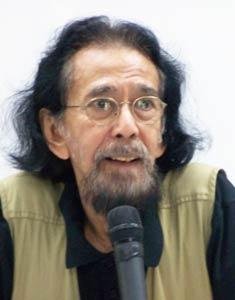

Seniman Eksentrik Penentang Arus

Slamet Abdul Sjukur

[DIREKTORI] Seniman musik yang dianggap aneh dan cenderung melawan arus ini memiliki sebuah ide tersendiri dalam menciptakan musik yang disebut Minimaks, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Menurutnya, desir angin, gesekan daun, gemericik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bahkan bunyi ketiak yang ditutup dengan telapak tangan, bisa dikategorikan sebagai musik. Meski karya-karyanya sudah diapreasiasi di berbagai forum internasional khususnya Eropa dan dihadiahi berbagai penghargaan temasuk dari pemerintah Perancis, dia kurang dikenal di negaranya sendiri.

Slamet Abdul Sjukur lahir di Surabaya, 30 Juni 1935. Putra dari pasangan Abdul Sjukur dan Canna ini, tumbuh dalam keluarga pedagang. Semula ia diminta menjadi apoteker lantaran ayahnya mempunyai toko obat, tapi ia menolak dan lebih memilih menekuni musik. Minat bermusik didapat dari sang nenek, yang menginginkan Slamet bisa main piano seperti tetangga sebelah rumahnya.

Meski demikian, ayah Slamet tidak kecewa pada keputusan anak sulung dari dua bersaudara ini. Saat Slamet berusia 7 tahun, ayahnya, yang juga bekerja di PMI dan Masjid Al Falaq Surabaya itu, justru memberinya hadiah sebuah piano. Slamet mengaku tak tahu alasan sang ayah membelikannya piano, terlebih lagi kedua orangtuanya bukanlah penggemar musik. Boleh dibilang, itulah persentuhannya yang pertama dengan dunia musik.

Menginjak usia 9 tahun, Slamet mulai serius belajar piano pada D. Tupan, pianis asal Ambon yang waktu itu bekerja di RRI Surabaya. Slamet juga belajar gamelan di Perguruan Taman Siswa. Hal ini sekaligus menghindarkan diri dari ejekan teman-teman bermainnya terhadap kakinya yang cacat sejak usia 6 bulan.

Pada tahun 1952, Slamet mematangkan pendidikan musiknya di Sekolah Musik Indonesia “Semind” di Yogyakarta dan lulus empat tahun kemudian. Tahun 1962, Slamet mendapat beasiswa dari Pemerintah Perancis untuk melanjutkan studinya di Ecole Normale de Musique. Awalnya, ia hanya mendapat jatah belajar selama satu tahun namun ia usahakan hingga menjadi tiga tahun. Selama itu, ia belajar segala sesuatu tentang musik mulai dari organologi, memperdalam piano, musik kamar, harmoni, kontrapung, hingga komposisi. Namun semua ilmu itu seolah hanya numpang lewat di kepalanya, karena kemudian ia lebih suka mengembangkan musik secara personal, ala Slamet.

Meski memiliki cara sendiri untuk mengolah ilmu yang didapatnya, Slamet masih belum puas, ia tetap ingin menggali berbagai ilmu tentang musik. Akhirnya dengan berbagai cara, Slamet bekerja serabutan di Perancis untuk membiayai kuliahnya mulai dari menjadi tukang cuci piring di restoran hingga menjadi pianis di sebuah sekolah balet. Sebelumnya, ia bahkan sempat menggelandang menjadi pengamen di lorong-lorong stasiun kereta api bawah tanah. Alhasil, selama 14 tahun lamanya, ia berhasil bertahan hidup dan menimba ilmu musik di Perancis. Selama tinggal di negeri anggur itu, ia pernah berguru pada Olivier Messiaen dan Henri Dutilleux.

Tinggal, belajar, dan main musik selama belasan tahun di luar negeri membuat Slamet Abdul Sjukur benar-benar bisa merasakan esensi musik itu sendiri. Sebagai komposer andal, ia mampu menciptakan berbagai komposisi dengan bahan yang sederhana. Namun dari bahan sederhana itu, Slamet melakukan eksplorasi musikal sedemikian rupa sehingga hasilnya sebuah komposisi yang luar biasa, unik, dan tak ada duanya.

Sebagian mahakarya yang telah dilahirkan seorang Slamet Abdul Sjukur antara lain Ketut Candu, String Quartet I, Silence, Point Cotre, Parentheses I-II-III-IV-V-VI, Jakarta 450 Tahun, dan Daun Pulus. Menurut pengakuan Slamet, dari judul-judul tadi, hanya Daun Puluslah yang paling tersohor di dalam negeri. Sementara sisanya lebih banyak mendapat apresiasi masyarakat mancanegara. Inspirasi Daun Pulus bersumber pada jaipongan, dipesan Farida Feisol untuk pementasan balet pada Desember 1983.

Daftar karya Slamet sebenarnya masih sangat panjang. Komposisi pianonya banyak dimainkan pianis-pianis top di mancanegara. Ada kebanggaan tersendiri dalam diri mereka jika pertunjukkannya disaksikan sang maestro seperti Slamet Abdul Sjukur. Setiap menghadiri konser-konser musik, Slamet selalu memberikan kritik tajam, terbuka, namun membangun. Kalau ada bagian yang intonasinya tidak pas atau penjiwaan yang kurang optimal, dengan suaranya yang halus dan senyum yang khas, ia akan langsung mengutarakannya kepada musisi yang bersangkutan.

Sebagian mahakarya yang telah dilahirkan seorang Slamet Abdul Sjukur antara lain Ketut Candu, String Quartet I, Silence, Point Cotre, Parentheses I-II-III-IV-V-VI, Jakarta 450 Tahun, dan Daun Pulus. Menurut pengakuan Slamet, dari judul-judul tadi, hanya Daun Puluslah yang paling tersohor di dalam negeri. Sementara sisanya lebih banyak mendapat apresiasi masyarakat mancanegara. Inspirasi Daun Pulus bersumber pada jaipongan, dipesan Farida Feisol untuk pementasan balet pada Desember 1983.

Sementara di negerinya sendiri, Slamet memang terkesan kurang mendapat tempat. Bidang yang ditekuni Slamet memang di luar pakem industri hiburan yang hingar-bingar. Namun Slamet memaklumi hal tersebut, lantaran iklim kesenian di Indonesia yang dirasa sangat buruk. Masyarakat hanya dijejali dengan industri pop, band-band atau penyanyi dangdut, pop, dan rock. Pemusik serius, kontemporer, macam Slamet, dilirik sebelah mata.

Duncan Graham, wartawan senior asal Australia pernah menulis tentang Slamet Abdul Sjukur di The Jakarta Post edisi 31 Maret 2006. Dalam tulisannya, Graham mengatakan, bangsa Indonesia belum memberikan penghargaan yang layak untuk pemusik hebat seperti Slamet. Negara lebih memberi tempat kepada militer atau politisi.

Nama besar Slamet justru lebih mengemuka di mancanegara, terutama di negara-negara Eropa. Suatu ketika, Slamet pernah menghadiri festival dan konferensi musik internasional di Selandia Baru. Di sana orang-orang Barat ternyata sangat terkesan dengan beberapa komposisi bernuansa Indonesia karya Slamet.

Dua pemusik Amerika Serikat, Evan Ziporyn dan Christian Southworth, tampil dengan genderang Bali. Mereka tampak begitu menguasai seni musik tradisional Indonesia. Tak heran, karena menurut Slamet, lebih dari 100 universitas di Amerika Serikat punya perangkat gamelan lengkap. Gamelan juga telah menarik minat sejumlah orang dari berbagai belahan negara, seperti Belanda, Perancis, Inggris, Kanada, dan Jepang.

Dalam beberapa kesempatan ketika tampil di luar negeri, Slamet membeberkan liku-liku kehidupan pemusik di Indonesia termasuk dirinya. Orang-orang Barat sangat terkejut begitu mengetahui bahwa musisi sebesar Slamet yang karya-karyanya amat disegani di mancanegara ternyata tidak bisa mengandalkan musik untuk hidup. “Saya harus kerja serabutan di luar musik. Saya mengajar di pascasarjana Bandung dan Bogor, Akademi Jakarta. Saya juga jadi tukang pijat, meramal nasib, dan buka warung nasi,” aku musisi berambut ikal dan gondrong ini.

Sebagai musisi, Slamet terbilang berani menentang arus. Ia tak ragu untuk keluar dari pakem yang sudah ada. Seperti saat ia menjadi dosen Institut Kesenian Jakarta (dulu LPKJ) pada 1976, Slamet membuat terobosan dengan menghapus dasar teori musik dan bertumpu pada kebutuhan kreatif. Pada tahun 1983, ia malah dipecat sebagai Ketua Departemen Musik yang dijabatnya selama dua tahun.

Slamet yang berdomisili di Jakarta dan Surabaya ini juga sering dianggap menjadi biang penyebar paham musik kontemporer di Indonesia. Instrumen konvensional pun dimainkan dengan cara-cara yang tak lazim misalnya piano yang langsung dipetik dawai di dalamnya.

Hal unik lain yang pernah dilakukan ayah dua anak ini adalah mengumpulkan sekelompok orang bersuara sengau untuk paduan suara. Menurut Slamet, suara sengau itu sangat menarik kalau dibuat paduan suara. Makanya, ia tak segan keluar masuk kampung untuk mencari orang yang suaranya sengau, tapi sayang jumlahnya hanya sedikit. Meski begitu, Slamet tetap melatih mereka, walau akhirnya, sekumpulan orang bersuara sengau itu hanya tertawa sendiri. Konser paduan suara sengau pun urung dilaksanakan.

Ia mengakui bahwa ia sudah lama sekali belajar menganggap keterbatasan sebagai tantangan kreativitas, dan bukan kemiskinan yang menghambat. Sehingga, berbagai kesulitan yang ada di Indonesia tidak pernah menjadi masalah baginya. Ia tidak menyerah dan menerima begitu saja, tapi melihat begitu banyak alternatif pemecahannya.

Slamet juga pernah membuat paduan suara yang diisi sekitar 200 anak pemulung sampah, masing-masing dari mereka bernyanyi sambil bermain instrumen mungil dari bambu. Siapa sangka, anak-anak yang sehari-harinya hidup dari sampah itu ternyata sangat kreatif dibanding orang gedongan.

Slamet juga dikenal sebagai komponis minimaksi, yakni membuat musik dengan bahan-bahan minimal, tapi hasilnya maksimal. Seperti saat ia mengajak orang-orang kampung di Trawas membuat konser di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman. Bahan musiknya sederhana saja, mulut dan daun. Bayangkan, petani-petani kampung dikumpulkan, dilatih sebentar, kemudian konser bareng. Hasilnya, ya, sangat memukau. Hal-hal seperti itu tidak ada di Perancis, Spanyol, Amerika Serikat, dan sebagainya. Masalahnya, bagaimana mendayagunakan kelebihan yang nyata atau tersembunyi itu secara maksimal. Yang terpenting, di dunia ini adalah sikap dan kemampuan kreatif. Dengan itu, menurut Slamet, kita merasakan bahagianya menyatu dengan dunia kenikmatan.

Walau terkesan nyentrik, Slamet telah menghasilkan berbagai karya berkualitas. Sejak tahun 1957, dia sudah berkarya untuk pesanan radio dan TV serta pihak swasta maupun pemerintah dari berbagai negara. Karya-karyanya terus dipentaskan di sejumlah festival di Eropa serta tampil dalam berbagai event musik di mancanegara. Pesanan dari Kedubes RI di Paris untuk festival internasional menghasilkan penghargaan piringan emas. Penghargaan lain yang pernah ia terima antara lain, medali bergengsi Zoltan Kodaly dari Hongaria, dan dari American Biographical Institut, Medali Perunggu dari Festival de Jeux d’Automne in Perancis, Piringan Emas dari Académie Charles Cros di Perancis untuk karyanya berjudul Angklung, serta sejumlah pujian dari pihak-pihak berkompeten. Meski kurang dikenal di dalam negeri, kiprah Slamet juga sempat mendapat apresiasi. Misalnya pada 1996, Majalah Gatra menobatkannya sebagai pionir musik alternatif. Enam tahun berselang, ia diangkat sebagai anggota Akademi Jakarta seumur hidup. Pada tahun 2005, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan karena dedikasinya pada musik.

Sejumlah musisi Tanah Air juga pernah merasakan sentuhan tangan dinginnya. Beberapa nama yang menonjol yang sempat mengenyam ilmu darinya adalah Tony Prabowo, Gilang Ramadhan, Franki Raden, dan Soe Tjen Marching. Kepada murid-muridnya dan seluruh orang pada umumnya, Slamet mengajarkan bahwa musik sesungguhnya dimulai dari diam alias tidak ada bunyi sama sekali. Musik pada hakekatnya bukan monopoli milik para seniman musik saja. Musik adalah milik semua orang dan bisa dimainkan dengan alat apa saja. Bahkan desir angin, gesekan daun, gemericik air, tepukan tangan pada mulut terbuka, gesekan kain panjang kaum perempuan ketika berjalan, bunyi gesekan sapu di jalanan, bahkan juga bunyi ketiak yang ditutup dengan telapak tangan, menurut Slamet juga dikategorikan sebagai musik.

Ada cerita menarik lain dari sosok musisi nyentrik ini. Suatu ketika saat tengah membuat KTP, Slamet terlibat perdebatan sengit dengan petugas kelurahan. Pasalnya, pada formulir KTP untuk kolom agama, ia mengisinya dengan ”musik”, dan mempertahankannya. Menurut Slamet, kepercayaannya memang musik sebab merupakan usaha spiritual. Akan tetapi Slamet malah dikira komunis. Daripada konyol akhirnya Slamet pun mengalah dan mengisi kolom itu dengan Islam. eti | muli, red